関西広域)大正期新興美術運動ゆかり神戸の洋館跡、姫路文学館が地図で位置示す

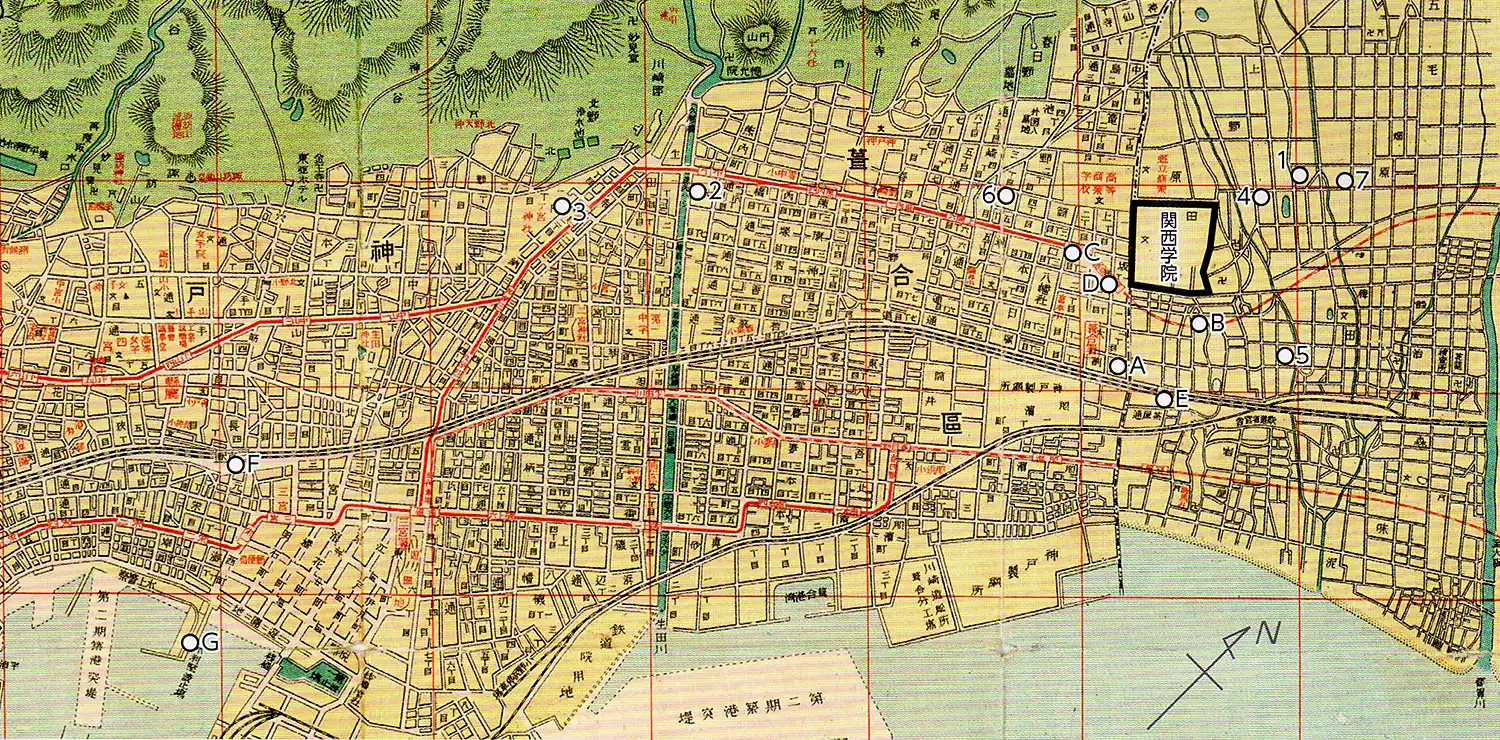

地図に落とし込まれた岡本唐貴、浅野孟府らの共同画室(洋館)の位置(B)=姫路文学館主催「詩人坂本遼生誕120年記念展」図録から

大正時代、美術団体「二科」の急進派グループなどに所属して活躍した彫刻家の浅野孟府、洋画家の岡本唐貴らが一時期、活動拠点にした神戸市灘区原田通3丁目付近の洋館跡の場所が、兵庫県姫路市山野井町の姫路文学館(市設)が作成した位置図から判明した。近代美術の研究者は「前衛芸術の史跡だ」と感嘆している。

左の建物付近に前衛芸術の拠点だった洋館跡。正面奥の緑地付近に関西学院のキャンパスがあった=2025年3月6日、神戸市灘区原田通3丁目、浅野詠子撮影

欧州の未来派や構成主義などの影響を受け、1920年代前半に躍り出た前衛志向の若者たちの動きは大正期新興美術運動と呼ばれる。官製の美術展に反抗し落選展覧会を開いた一派もある。

東京での彼らの足跡は、多数の文献が残されているが、兵庫県立近代美術館(当時、現・同県立美術館に継承)学芸員だった関西大学文学部教授の平井章一さん(芸術学美術史)は1996年、大正時代に神戸市周辺で新傾向の美術に挑む若者たちの群像を掘り起こし論文にまとめた。関東大震災後に移住してきた唐貴や孟府らが約3年の関西滞在期間中に、展覧会などの前衛芸術活動を繰り広げた様子も生き生きと描かれている。

平井さんは今年1月、姫路文学館で開催中の詩人坂本遼(1904~1970年)の生誕120年企画展(今年3月30日まで)を観覧中、唐貴や孟府らの共同画室だった洋館の位置が地図に落とし込まれているのを知り、目が皿のようになった。

1990年代、唐貴や孟府らの芸術活動を平井さんが研究していたとき、この洋館のあった場所を知ろうと市役所や法務省法務局などを訪ねている。また、戦前の地図をはじめ、孟府を取り上げた大阪朝日新聞の記事(1924年6月25日付)に、洋館の近くに旧神戸東消防署葺合出張所があったことが出ており、これもヒントに探したが、特定できなかった。

洋館の位置を地図に落とし込んだのは、姫路文学館学芸員の甲斐史子さん(副館長)。坂本遼とつながりのあった米国人宣教師方(神戸市葺合区割塚通)や下宿先など9カ所を特定し、その1つが洋館だった。

唐貴の自伝によると、借りた洋館は古びていて「化け物屋敷」と呼ばれた。板張りのモダンな壁、1階と2階にバルコニー、観音開きの窓があったことが唐貴の回想画「灘の共同画室」(1979年)から分かる。

住所は旧武庫郡西灘村原田351番地。坂本が通学した関西学院(4年制の専門学校、現・西宮市上ケ原一番町の関西学院大学)の旧原田の森キャンパスは目と鼻の先だ。

甲斐さんはまず、国会図書館デジタルコレクションが公開している明治の終わりから大正にかけての地籍図を参考にしたり、個人で所有する「神戸市地図 付西灘村」(1926年、向永虎吉発行)などを頼りに調査を開始した。

新興美術運動ゆかりの洋館の位置を知る上では、神戸市立図書館が所蔵する「阪神沿道案内 西灘村 西郷村新地図」(1921年)が最も参考になったという。この地図には「351番地」の記載はなく、その前後の番地から推定することにした。

また、坂本遼展の図録に掲載した「神戸市地図付西灘村地図」と「阪神沿道案内 西灘村 西郷村新地図」とでは阪急電鉄の線路の位置が微妙に異なり、洋館は線路の北側だったのか南側だったのか「そこは確定しかねる」とする。

大正期新興美術運動の頂点ともいわれ、ドイツ帰りの芸術家、村山知義らが参加した美術団体「三科」の関西支部もこの洋館に置かれた。神戸市中央区の下山手通で稲垣足穂らと詩画展に出品した飛地義郎もこの洋館の住人だった。

その室内で撮影されたという1枚の写真が残る。関西学院出身の詩人、竹中郁や築地小劇場ゆかりの青山順三、唐貴らが前衛劇に興じる様子を写したものだ(神戸市設・神戸文学館蔵)。戦後の夕刊紙「新大阪」社会部長を務めた足立巻一さん(故人)が著した竹中の評伝に出てくる。

平井さんは「姫路文学館のご努力で判明したのは、ただただ素晴らしいの一言です。関西学院の近くだろうとは思っていましたが、私が兵庫県立近代美術館の学芸員時代に通勤で毎日歩いていた道のすぐ脇です。まさか、こんな身近な場所で、100年前、若き美術家たちが寝起きし、怪しげな活動を繰り広げていたとは、びっくり。『灯台下暗し』とはまさにこのことです。神戸の大正時代の前衛芸術の史跡として記念碑を建てたいですね」と話している。