まちかど探訪)志賀直哉らゆかりのまち、塀もバラエティー豊か 奈良市高畑町 伝統と近現代が共存

バラエティーに富んだ奈良市高畑町の塀、浅野詠子撮影

かつて春日大社の神職が多く住む社家町だった奈良市高畑町。大正時代から昭和の初めにかけ著名な画家や文士が移り住んだ歴史があり、伝統と近現代が共存するまちは、屋敷の塀もバラエティー豊かだ。塀に注目して、由来などについて住人や識者にも取材しながら歩いてみた。

目次(クリックで目次の場所に移動)

大正の赤れんが塀、木造長屋に文豪の来歴

近代、現代に建築された町内の屋敷の数々は、周囲の伝統的な環境に溶け込みつつも外観に新感覚の独自のデザインを取り入れ、個性的な景観を形成してきた。町内の半径わずか数百メートルの圏内のあちこちにいろいろな塀が出現する。

赤れんが塀の長屋。網野菊が一時住み、谷崎潤一郎も訪れた=2025年3月10日、奈良市高畑町、浅野詠子撮影

奈良市民の足である奈良交通の路線バス「市内循環」バス停「破石町」(県道奈良名張線)から南東の方向に直線距離で約240メートルの地点に、大正末期に建てられた2階建て長屋がある。入り口にある赤れんがの塀が目を引く。現役の賃貸住宅でもある。

新築間もないころ、小説家の網野菊が住んでいた。師の志賀直哉は当時、隣町の幸町(現・紀寺町)の借家にいた。網野は、瀧井孝作や尾崎一雄と共に志賀門弟三羽ガラスといわれる。戦後は女流文学賞に輝き、刊行した全集の背文字は志賀の揮毫(きごう)による。

長屋は、高畑町の元会社員、松尾利文さん(78)の明治生まれの祖父で米穀業を営んでいた庄太郎さんが建築した。市の水道事業遺産、赤れんがの旧計量器室はこれより4年ほど早く完成しており、れんが建築が普及しつつあった時期といえる。

松尾さんによると、祖父はハイカラな人だから赤れんがを選んだとは思われず、「それほど特別な意識というものはなかったでしょう。ごく常識の範囲でこの建材を採用することを良しとしたはず」と話す。

長屋から80メートル南の地点に赤れんがの明治建築がある。旧陸軍連隊の糧秣庫(りょうまつこ、現・奈良教育大学教育資料館)。長屋のはす向かいには伝統的な土塀の屋敷があるが、少しも不調和なところがない。戦前は数十メートルにわたる長い土塀だったと松尾さん。

「小学生のころ、朽ちかけた土塀のすき間から畑に入り、農作業を手伝ったことがあります。長屋の近くで梅の花が咲くので、この花と共に西の方角に向かって長屋をスケッチしたり、写真を撮ったりする人々を今も時々見かけます。赤れんがの塀がよほど珍しいのでしょう」

網野の旧居としての赤れんが塀の長屋の位置は、2004年、奈良女子大学付属図書館で開かれた「池田小菊展」で「池田小菊と交流のあった小説家の奈良の住まい」の展示資料の地図に示されている。

同大学名誉教授の弦巻克二さんによると、戦前、芥川賞の候補になった池田は奈良市鍋屋町に住んでいた。網野、池田、瀧井らは志賀直哉に傾倒して、私小説の秀作を残し「奈良派」と呼ばれる。

弦巻さんは赤れんが塀の建築主、庄太郎さんの長男で2006年、85歳で没した和男さんの生前に聞き取りをしている。和男さんは志賀の三女、寿々子とは旧奈良女子高等師範付属小学校の同級生。「和男さんの話では、父・庄太郎は志賀家宅(1929年、高畑町に新築)に米を配達していたかもしれない。庭木の手入れを手伝ったこともある」

網野菊は2年足らずでこの借家を去るが、家の造りや2階から見える光景など思い出を書き残している。家具は「奈良銀座」と呼ばれた餅飯殿商店街で買い求めた。網野の随筆「沓掛村」によると、近くに住む志賀を訪問した谷崎潤一郎が、志賀と連れ立ってふらり網野方にやって来たそうだ。

志賀直哉の門弟、瀧井孝作が一時住んだ白塗りの塀の家=奈良市高畑町、2025年3月12日、浅野詠子撮影

この長屋から100メートル北が柳生街道。東は春日山原始林に代表される森が広がり、西は古い町家の連続した景観で名高い奈良町。街道は、東西の特産品をやり取りした交易の道ともいわれる。街道沿いには豪壮な石垣と白塗りの塀が立つ民家があり「瀧井孝作が一時、住んでいた。塀は100年ほど前に建てたか、それより古いかもしれない」と家人。

瓦を挟んだ土塀の今昔

瀧井旧居の近くに、瓦を規則的に挟み入れた塀が立ち、目を引く。塀の家の人の話では1933(昭和8)年の建築という。一見、古い練り塀のように見えるが、近づいてみるとモルタル風の建材が使われ、新感覚の雰囲気が出ている。

この年の正月2日、近くの志賀直哉邸では雑誌「婦人之友」の2月号掲載に向けた芸術と旅をテーマにした座談会が開かれた。志賀の日記(岩波書店「志賀直哉全集第14巻」)によると、集まってきたのは、近くに住む洋画家、文学者ら8人。画家は二科ゆかりの浜田葆光をはじめ、志賀の小説「淋しき生涯」主人公のモデルになった小見寺八山ら。写真家の小川晴暘もいた。

1933(昭和8)年建築の屋敷にある瓦を挟んだ土塀=2025年4月8日、奈良市高畑町、浅野詠子撮影

高畑町の塀のうち、独特なデザインのものの一つに馬蹄(ばてい)形の入り口をあしらった築地塀がある。昔、春日大社の雅楽の奏者が住んでいた「楽人長屋」の入り口に似ている。奈良市多門町にもあり、奈良に特有の形かと思っていたら、最近、「蔵のまち」と呼ばれる大阪市北区菅原町でも見かけた。

馬蹄形の扉がある築地塀=2025年3月10日、奈良市高畑町、浅野詠子撮影

同市在住の建築家、植松清志さんは、高畑町のこの築地塀について「半円形の突出部と入り口が設けられていて、伝統的な築地が近代化、洋風化されたのではと感じます」と話す。奈良市文化財課の山口勇課長補佐は「近代以降の出現でしょう。長い土塀を分割して、勝手口を設けるときなどに好まれたデザインと思います」

この屋敷のはす向かいに同じく柳生街道に面して18世紀後半の民家が残る。春日大社の神官の末裔(まつえい)が住む建物で、社家町の雰囲気を醸し出している。国登録有形文化財の藤間家住宅だ。当主の長女として生まれ育った佐久間公美子さん(77)は、主屋の整備に続いて土塀の修復工事にも立ち会った。

「砕かれた瓦が塀の土に混ざって入っていました。瓦は土塀を強くする、そして土塀の大敵である湿気から守る役割もあるのでしょう」と話す。

はた目には風情ある塀であるが、ご神木のコウヤマキの根が土塀の土台部分を圧迫し、道路側に倒壊する危険にさらされていた。高畑随一の美観を守りたいと、長男の信悟さん(42)が代表を務める一般社団法人高畑トラストがクラウドファンディングに取り組んだところ、北海道から沖縄まで162人から土塀修復の寄付があった。

代々神職が住んだ藤間家の塀と寄付を募り塀の修理を果たした子孫の佐久間信悟さん=2025年3月19日、浅野詠子撮影

表門の修復も併せ数年を要したが3年前に完工。信悟さんは「藤間家住宅に滞在してもらいながら、伝統の金継ぎや表装の技術などを外国人らに伝授する文化交流拠点にしたい」と話す。かつて高畑サロンと呼ばれ、文化人が往来した志賀直哉旧居(県指定文化財、奈良学園所有)が近所にあるだけで励みになり、目標にもなるという。

一方、文化財の指定もなく、空き家になって朽ちかけた荒壁は奈良県内のあちこちで見かける。風致に欠かせない塀を担う左官業の人々は、日々、どんな思いで仕事をしているのだろうか。奈良市六条3丁目の土井建設を訪ねた。

民家のしっくいの塀や土塀の景観が将来、このまま維持されることは、かなり困難な側面があると経営者(47)は感じている。

「異常気象による災害の劇甚化や地震の頻発などにより国内各地で伝統的な築地塀を維持する環境は年々厳しくなってきたと思う」と話す。「古い壁が健全に維持されない傾向があり、いわば壊れやすい状態で立っているものがある。その上、しっくいの塀を施工できる技術者が減ってきた」

「文化財指定のない一般住宅の塀の修理の予算は限られており、廉価なペンキの仕上げを選択する家もある。見た目にはしっくいかペンキかは容易に分からない。ペンキのプロは1人で一度に何十平方メートルにわたって着々と仕上げていくが、しっくいの塀はそうはいかない」と話す。

同社は伝統的な土塀を再生する塗り替え工事の詳細をホームページで解説している。浮いている古壁を丁寧に落とし、浸透性シーラーを塗布し、軽量モルタルで下地を塗って、さらにファイバーネットを入れ、しっくいの上塗りをするなど、計6層に及ぶ塗りの作業を行う。風情あふれる古風な塀がよみがえる様子が伝わってくる。

名勝・奈良公園の荒池は、奈良市旧市街地の田畑を潤したかんがい池だった。雨水を貯留する工事が県によって行われ、現在は大和川流域の治水に一役買っている。

興福寺子院の廃絶前の姿がしのばれる朽ちた土塀=2025年3月12日、奈良公園荒池園地、浅野詠子撮影

池の近くに瓦を挟んだ朽ちかけた塀がある。興福寺旧子院、千手院の辺りか。廃絶前の往時をしのばせる。隣接する鷺池の南方にあった子院、松林院の跡には、山口財閥の援助を受けていた小見寺がアトリエを構えていた。現在はホテルが営業している。

鷺池東側の通りはかつて「連隊ミチ」と呼ばれた。さらにそのすぐ東側の道は「裏大道」(うらだいどう)といい、ロート製薬創業者の別邸などが連なる。この辺りもいろいろな塀が見られる。

太平洋戦争の記憶を宿す洋画家アトリエの塀

「裏大道」と交差する「ささやきの小径」は、春日大社の神職が通勤した「下の禰宜道」。かいわいに1919(大正8)年、洋画家の足立源一郎がフランスのプロバンス地方の田舎家を模して建設した、外壁がモルタル仕上げの洋風の屋敷が残る。

洋画家・足立源一郎が建てた洋館と土塀=2025年3月12日、奈良市高畑町、浅野詠子撮影

足立は在野の有力洋画団体、春陽会の重鎮。1929(昭和4)年、報知新聞に連載された宇野千代の「罌粟(けし)はなぜ紅(あか)い」の挿絵は足立による。その前年、足立は画友の中村義夫に屋敷を譲り、戦後、中村の子息も絵描きになったことから洋画家3代のアトリエになった。

屋敷の屋根瓦と土塀の上に載っている瓦はいずれも赤い色をしているが、塀の方の瓦の赤色はくすんでいる。

家人の話では「太平洋戦争中、米軍機の空襲を避けるため、上空から目立つ赤い色の屋根瓦を黒色にふき替えるよう軍関係者から指導があった」という。終戦となり、屋敷は一時占領軍に接収されていたが、中村家に返還され「元の赤色の瓦にふき直した。このため塀に載せた瓦の赤色はくすんでいますが、建設された大正時代の色そのままです」。屋敷は中村家住宅として国登録有形文化財に登録されている。

細い路地を挟んでこの屋敷の向かいが志賀直哉旧居。春日大社のかつての神主、富田大和守光美の屋敷の跡だったことが、明治初めの「春日神宮住居大略地図」から分かる。志賀一家は1938(昭和13)年、東京に去り、屋敷は実業家の関信太郎に売却。終戦後は国の厚生年金施設「飛火野荘」となり、管理者の県は建て替えを支持したが、保存を願う署名が多数集まり、奈良学園が購入した。

江戸時代の伝統的な町家の景観を誇る奈良町とは旧街道で連続していながらも「高畑町は明らかに町の性格が異なっている」と山口さん。「志賀直哉の邸宅に文化人が往来した高畑サロンの存在は住民が皆知っている。それが目に見えるわけではないのだが、現在においても独特な雰囲気をつくっている」

奈良学園は2008年、「直哉の時代に戻す」を合い言葉に、旧居の復元整備に乗り出した。白く塗られていた塀は、志賀が普請した当時の土塀の雰囲気に近づけた。

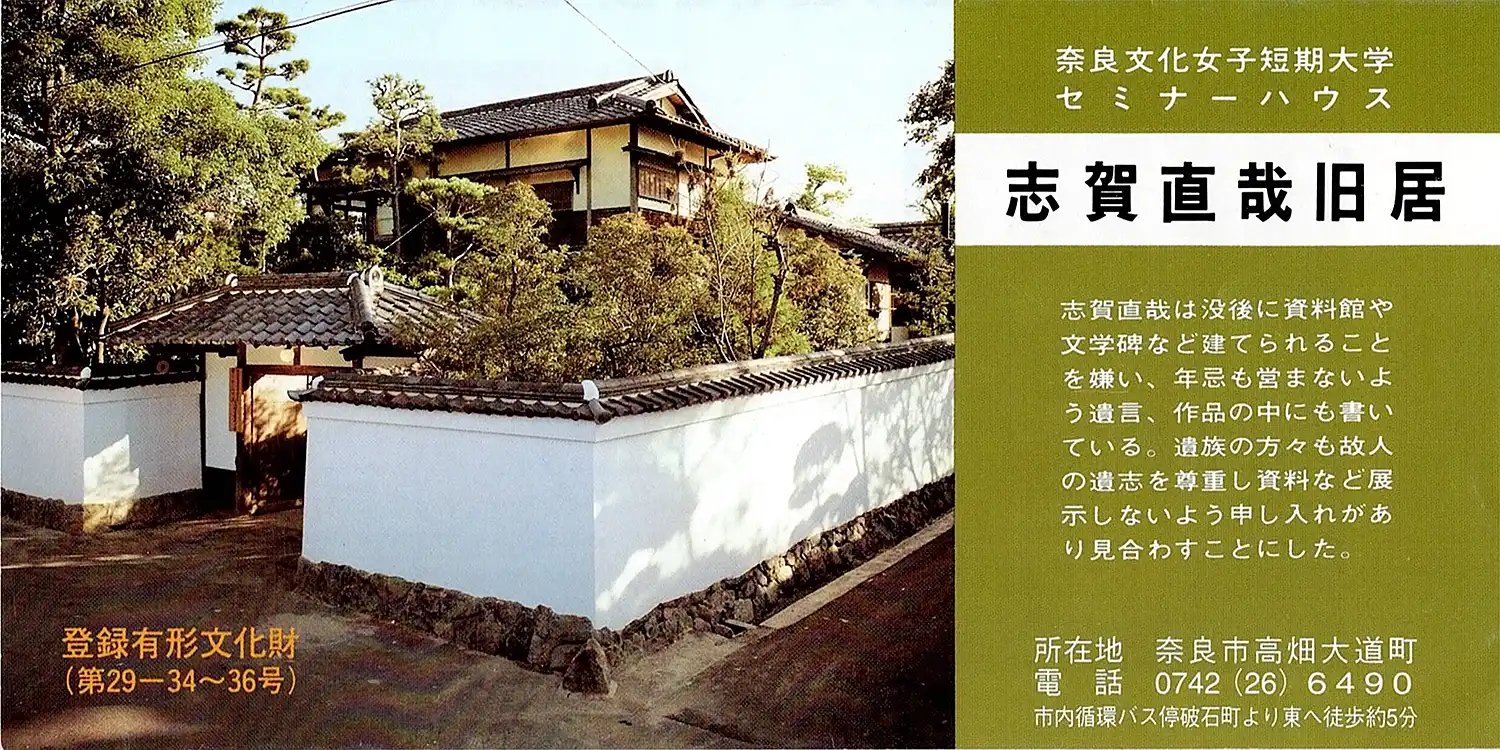

上は現在の志賀直哉旧居=2025年4月8日、奈良市高畑町、浅野詠子撮影。下は2008年の改修前の志賀直哉旧居(旧奈良文化女子短期大学作成のパンフレット)

志賀が1950年に書いた随筆「土塀」(「美しい暮らしの手帖(てちょう)」7号)には、高畑町の屋敷を回想したくだりがある。「私は前に奈良に住み、土塀を作らした事があるが、これは上にのせた瓦の落ちたのを気をつけて直して置けば殆(ほとん)ど永久的なもので、古くなる程いい味になり、段々に石のやうに固くなる」

工費は1間につき10円だったという。竹垣は考えていなかったようだ。また、重苦しい感じにならないように低く施工した箇所もあった。志賀は「奈良の土だから出来るので、何所(どこ)の土ででも作れるといふわけに行かない」と書いている。

山口さんは「改修前の白い塀は、明るく気品があり、それはそれで近代的な住宅にふさわしい文化的な印象を抱かせるものであった。しかし、古写真に基づき、直哉が住んでいた当時の土塀に復元された。復元後の土塀は、白い塀よりも周囲の土塀や木々などになじんで落ち着いた印象を与える。こうしてみると、奈良の美しさについて自然と古建築が互いに溶け合っている点だと述べた直哉の家には、人工的な白い塀よりも、自然に近い土塀の方がふさわしいように思えてくる」と話す。

彫刻家・鉄哉ゆかりの土塀を小川晴暘が写す

1927(昭和2)年、小川晴暘が写した1枚がある。彫刻家・加納鉄哉が住んでいた屋敷の前に立っていたと見られる重厚な土塀の前で、志賀直哉と網野菊、志賀の子ども、志賀の妹らが収まっている。

小川晴暘撮影、加納鉄哉旧居前の土塀の記念写真。右から志賀直哉の妹、実吉英子、その子、直哉の次男・直吉、直哉、直哉の四女・万亀子、網野菊(網野菊著「雪晴れー志賀直哉先生の思い出」皆美社から)

弦巻さんは「ここは借地で、鉄哉が大正14年に没した後も子息の和弘が住んでいた。直哉はこの家の庭に関心を持っていた。鉄哉も好んだ庭だったのではないか。同じ土塀の前で直哉が犬と写っている別の写真もあり、加納家を数回、訪ねていただろう」と話す。

加納の住居跡から東に5、6軒先が中村家住宅、細い路地を挟んだ東隣が志賀直哉旧居。路地は「裏大同」と交差し南に延びるが、双方の屋敷の塀が向かい合って続いている。それぞれの塀に勝手口が設けられており、志賀と中村義夫は裏木戸の付き合いをしていた。

◆「まちかど探訪」では、記者がまち歩きの視点から奈良の埋もれた地域資源や逸話を発掘します。