記者講演録)奈良「高畑サロン」とヴォーリズ建築のあるじ日本画家・栗盛吉蔵

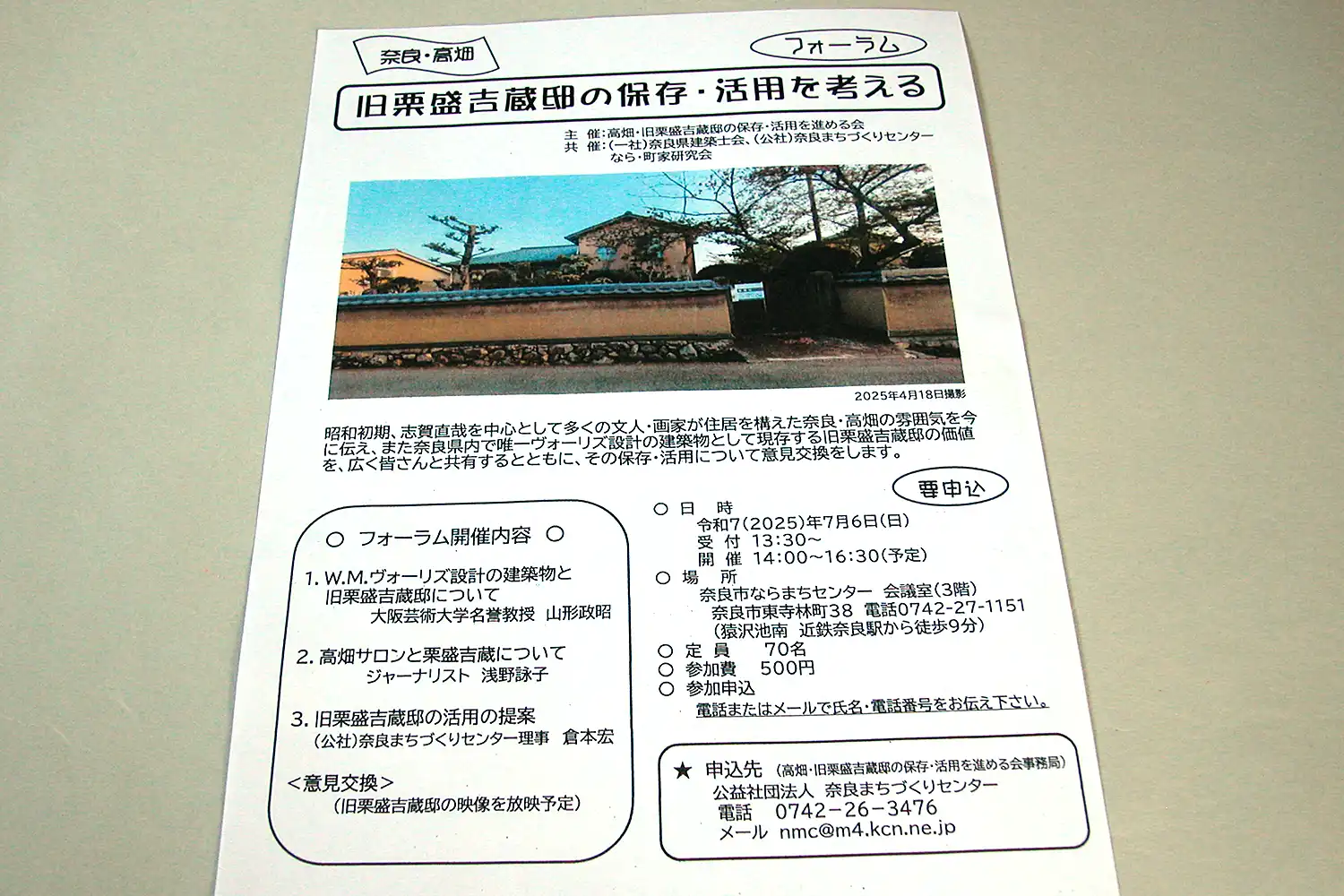

ヴォーリズ建築の画家旧居の保存・活用を考えるフォーラムのちらし

本稿は、「高畑・旧栗盛吉蔵邸の保存・活用を進める会」(大槻旭彦代表世話人)が2025年7月6日、奈良市東寺林町の市ならまちセンターで開いたフォーラムで、「奈良の声」記者浅野詠子が講演した内容を修正し再構成したものです。日本画家・栗盛吉蔵(1897~1974年)の旧居は同市高畑町に現存。栗盛が1930年代、米国出身の建築家ヴォーリズの事務所に自宅兼アトリエの設計を依頼し、建築された可能性が高いとされています。

かけがえのない文化的景観の中に栗盛旧居あり

近世以降の奈良には、いろいろな文化人のサロンがありました。早いところでは、奈良の女高師(高等女子師範)、現在の奈良女子大学ですが、そこの名物教授だった水木十五堂を取り巻く文化人の交流、そして本日の私のテーマである志賀直哉の高畑サロン、志賀が昭和13(1938)年に奈良を去ってからは、そのサロンの機能の一部を継承する形で東大寺の後の別当、上司海雲を取り巻く観音院のサロン、あるいは春日大社の宮司だった水谷川忠麿がよく顔を出した南新町の白水庵。また、ならまち元林院町の絹谷家の料亭が文化人サロンだったと言う人もいます。

とりわけ高畑サロンが、ほかのサロンと大きく異なるのは、100年近くの時を経て今もおよそ300メートル四方に、交流した当人たちの当時の書斎やアトリエ、住居が良好な形で幾つも残っているということです。

あの辺りを歩きますと、不思議と力が湧いてきます。かけがえのない文化的空間ですね。

志賀直哉の高畑サロンを取り巻く小説家たちの逸話については尾﨑一雄や阿川弘之らが一級の筆で書き残しており、今後は美術家たちを取り巻く高畑サロンを掘り起こすことが、栗盛旧居の保全に大いにプラスとなるでしょう。ファンが増えると思います。

早くは大正5(1916)年から6(1917)年にかけて、洋画家の浜田葆光(後の二科会員)や山下繁雄(帝展特選)が天満と呼ばれた土地の借家で制作に取りかかります。雰囲気のある瑜伽(ゆうが)神社のかいわいで、現在は高畑町に編入されています。

本格的なアトリエ兼住居を早い段階で高畑町に建てたのが足立源一郎です。大正8(1919)年の建築で現存(国登録有形文化財)します。足立は昭和3(1928)年、画友の中村義夫にこの邸宅を譲ります。中村は渡仏中にアマンジャンに師事した洋画家。長男の一雄さん(故人)も戦後、洋画家となってこのアトリエで作品を生み出し、ご子息の金工造形家・中村ヨウイチさんのアトリエ兼作品ギャラリーになっています。足立から数えて4代の美術家の制作拠点です。

さて足立は京都市立美術工芸学校(現・京都市立芸術大学)の出身で、ヴォーリズ建築のあるじだった栗盛吉蔵の8級ほど先輩ですね。足立は、在野の強力な洋画団体である春陽会の創立メンバーです。

足立はこの家を普請してから、渡仏しますが、大正13(1924)年に足立と一緒にフランスから帰国し、足立を慕って高畑町にアトリエを構えた青年画家がいました。後に春陽会賞に輝く若山為三です。ちょうど栗盛の旧居とは、細い路地を隔てた西隣に若山の旧居が現存します。

先ほど山形政昭先生(関西学院大学国内客員教授)が基調講演において、若山旧居から見える栗盛旧居をスライドで映されました。ヴォーリズ建築のシンボルたる煙突がのぞいている光景でした。若山旧居の塀の感じがとても良いと話されていました。

さて大正15(1926)年になると、今度は浜田がアトリエ兼住居を建てるわけです。これも現存。この建物を見て「この大工に頼もう」と志賀直哉は昭和4(1929)年、京都の数寄屋大工、下島松之助に自宅(志賀直哉旧居)の建築を依頼しました(現在は県指定文化財)。だから浜田邸とは兄弟遺産ですね。

浜田がアトリエを建設した当時、志賀はまだ奈良市幸町の借家にいました。志賀を取り巻く画壇、文壇のサロンはすでに始まっています。幸町は現在、紀寺町といいますが、幸い、奈良交通の市内循環のバス停に「幸町」という名が残り、車中、用事がなくても降車ボタンを押したくなります。

このように高畑町は、画家たちの目で選ばれた土地なのです。栗盛はどのような思いで高畑町に引かれ、ヴォーリズ事務所に設計を依頼したのか、その経緯を徹底的に探りたいです。

戦後、高畑サロンの美術家たちについて発信していた識者の一人に、朝日新聞の大和歌壇選者だった辰巳利文という人がいます。しかし、どういうつながりがあったのか、私はよく知りませんでした。

最近になって氷解。志賀を取り巻く高畑サロンの全盛期ともいえる大正末から昭和7(1932)年にかけ、辰巳は万葉故地の写真頒布を監修するのですが、撮影したのがなんと、小川晴暘なんです。小川といえば、高畑サロンを代表する写真家ですね。飛鳥園(奈良市登大路町、1922年創業)を拠点に仏像写真の傑作を生み出したことで知られます。なぜ辰巳が高畑サロンの語り部になったのか、こんな背景があったのですね。

戦後の開発で多くの万葉故地が変貌しました。私たちは春日山を控えており、常に万葉故地という世界を大切にしたいと思います。栗盛旧居の建物を保存するだけでなく、その周辺の環境をどう守っていくのか、高さや土地の用途制限の在り方を考えていく上で、温故知新の都市計画を探りたいものです。

さて、歌詠みの辰巳利文ですが、昭和の初めごろ、どうにかして足立源一郎と会ってみたいと願っていたそうです。ちょうど知り合いの画家の正宗得三郎が奈良市登大路町の旅館、日吉館に来ているという情報を新聞で知って、すっ飛んで行って、正宗に頼んで足立と巡り会うことができました。以来、辰巳と足立は戦後もずっと仲の良い友人同士となり、やり取りした書簡も残っています。

おまけに正宗のお陰で、辰巳は洋画家の久里四郎まで紹介してもらったということです。久里と志賀直哉は小学生時代、同じ学習院初等科に通った古くからの友人同士ですね。久里は早い時点で高畑町に仮住まいをしていましたが、それより前には、奈良公園の料理旅館、江戸三の亭に逗留し、絵を描いていたそうです。何しろ、京都の山科にいた志賀直哉の一家を大正14(1925)年、奈良に呼び寄せたのが久里でした。

こうしてたどってみると、高畑サロンの背後には、商業施設の江戸三をはじめ、奈良市登大路町の飛鳥園や日吉館(解体)がありました。それに頃合いの借家があるから画家たちは高畑の地で制作に励むことができました。

とりわけ、現在は「奈良きたまち」と呼ばれるかいわいから文士らが度々、志賀直哉の高畑サロンを訪れていたことは注目されます。歩いて20分くらいでしょうか。昭和初めの鍋屋町には劇作家の阪中正夫、芥川賞候補となった池田小菊らが住んでいて、朝日新聞通信部もありました。池田や阪中をはじめ、同町に住んでいた朝日新聞記者の村田謙次郎らは、高畑サロンの一員でした。鍋屋町の近くの坊屋敷町という町には歌詠みの前川佐美雄が住んでいて、歌人の川田順に連れられ、志賀邸を訪ねるきっかけをつかんでいます。

高畑町は芸術村などと呼ばれもしますが、よその町とつながっていました。幸いなことに、栗盛旧居は柳生街道という奈良でも屈指の素晴らしい街道に面しています。

西は清水が湧き出たという清水町(現・高畑町)。町の通り、清水通りには水とつながりが深い酒造メーカーが立ち並び、青田の醤油蔵も残っています。さらに西へ行けばならまちが広がります。東は春日山原始林、そして東山中に至って山添村辺りまで通じており、ヴォーリズ建築・栗盛旧居の保存運動の輪を街道周辺に広げることができるかもしれません。

この街道のうち、高畑町内の区間は「ヴォーリズ・ロード」と呼んでもいいかもしれませんね。

では、栗盛吉蔵の奈良における活動を紹介したいと思います。号は大地。日本画家らしからぬハイカラな号ですね。昭和6(1931)年に開催された「新光会」という絵画団体の展覧会に、栗盛が参加していることを今からちょうど1カ月ほど前に知りました。

高畑サロンの常連だった画家、浜田葆光に薫陶を受けた絵描きたちで結成され、登大路町にあった県立図書館で展覧会が開かれています。同年6月6日の志賀直哉の日記にもあります。

会場前で出品者がそろって写る写真も残っています。栗盛の左隣が谷川藤四郎、その隣が曽根靖雅で、2人とも高畑サロンの一員でした。志賀直哉よりも一回りほど年が若く、西暦1900年の前後に生まれた画家たちです。すなわち少年時代、雑誌「白樺」で西洋美術のとりこになったであろうことが想像されます。

新光会展の歩みは、県立美術館が1974年に開催した「特別展 近代奈良の洋画」の図録から知ったのですが、まさか、こんなところに日本画家の栗盛の情報があるなんて、夢にも思いませんでした。

ですが、新光会の師、浜田という画家は日本画にも造詣が深い美術家です。村上華岳とは友人でした。洋画家の熊谷守一が描いた日本画を高く評価していました。昭和13(1938)年のことですが、浜田の強い後押しで熊谷の日本画展が大阪・阪急百貨店で開かれたこともありました。

そんな浜田と栗盛はどんな会話をしたのでしょうか。

先日、浜田旧居現存の話題をウェブニュース「奈良の声」で紹介したところ、県立美術館の学芸員から連絡があり、「調査をしたい」という話でした。浜田邸には文化人からの書簡などが未整理のまま残されています。栗盛は昭和19(1944)年、郷里の秋田県大館市に帰り、美術の教師になりますが、栗盛がその後、浜田に手紙を出していないだろうか。何か見つかってほしいと興味津々です。

栗盛が秋田県立鳳鳴高校を定年退職するときに学校に贈呈した作品の話題が昭和38(1963)年の地元紙に出ています。大館市周辺の同県内陸部は北鹿地方と呼ばれ、新聞の名前も北鹿新聞といいます。2018年に創刊100年を迎えた歴史がありますが、記事からは栗盛が秋田で大御所級の絵描きであったことがうかがえます。

本日は志賀直哉の高畑サロンを通して、同じ時代にすぐ近くの場所に建った栗盛旧居について探ってみました。一時は解体の危機にあった志賀直哉旧居ですが、昭和53(1978)年、買収に名乗りを上げ保存している学校法人・奈良学園さんには感謝の気持ちが込み上げてきます。

近鉄奈良駅前に豊住書店という本屋があって、一時は閉店し、今は不定期で再開されたそうですが、昭和の初めごろ「志賀直哉が来ている」という情報を女高師の学生たちがキャッチし、この本屋に見に来たというエピソードが、奈良女子大学の同窓会報に残されています。それを思いますと、私たち高畑サロンを愛するライターのこれからの仕事としては、高畑町という町から、栗盛吉蔵の姿が立ち上ってくるような情報を一つでも多く集め発信することが大事だと思います。ご清聴ありがとうございました。

筆者情報

- ジャーナリスト浅野詠子

- 電話 090-7110-8289

- メール info@asano-eiko.com

- ツイッター @asano_eiko