コラム)川上文雄のじんぐう便り

奈良教育大学元教員で「奈良の声」客員コラムニストの川上文雄さんは、本サイトでのコラム第1弾「政治と憲法の風景」で、人々が気付きにくい新鮮な視点から政治や社会の課題を論じました。その川上さんが、在住地の奈良市神功地区から発信する身辺雑記です。

かわかみ・ふみお 奈良市在住。元奈良教育大学教員、政治学博士(プリンストン大学)。1951年千葉県市川市生まれ。1974年早稲田大学政治経済学部卒業。「参加民主主義論者のサービス・ラーニング論―ボランティア学習の政治思想的基礎」(2003年、政治思想学会「政治思想研究」第3号)などの論文がある。2016年4月から居宅介護支援事業所を経営する合同会社の業務執行社員。社会福祉法人わたぼうしの会評議員、エイブル・アート・ジャパン会員、水俣フォーラム会員。コラムの第1弾「政治と憲法の風景」もご覧ください。 記事一覧

記事一覧

1)「一番星」の旅 障害のある人のアート作品を集めてきました。付き合いや義理で購入したことはありません。どこかいい!なぜかいい!と確信できるものだけを集めました。自宅の壁にはいつも何枚かの絵が掛けてあって、じっと見つめるたびに生き生きとした姿を現わし、それぞれの線・色・かたちで私を楽ませてくれます。しかし、コレクションのよろこびは、それだけではありません。(2023年2月6日)

1)「一番星」の旅 障害のある人のアート作品を集めてきました。付き合いや義理で購入したことはありません。どこかいい!なぜかいい!と確信できるものだけを集めました。自宅の壁にはいつも何枚かの絵が掛けてあって、じっと見つめるたびに生き生きとした姿を現わし、それぞれの線・色・かたちで私を楽ませてくれます。しかし、コレクションのよろこびは、それだけではありません。(2023年2月6日) 2)衆議院議長・細田氏の進退 名誉にともなう責任 衆議院は「国権の最高機関」である国会を構成する2つの議院の1つ(憲法41、42条)です。だから、その議長は「国権の象徴」というべき人、特別に名誉ある地位にいる人です。議長の細田博之さん、旧統一教会との関わりについて公開の場でしっかり説明し、被害者に誠実な謝罪をしなくていいのでしょうか。(2023年2月27日)

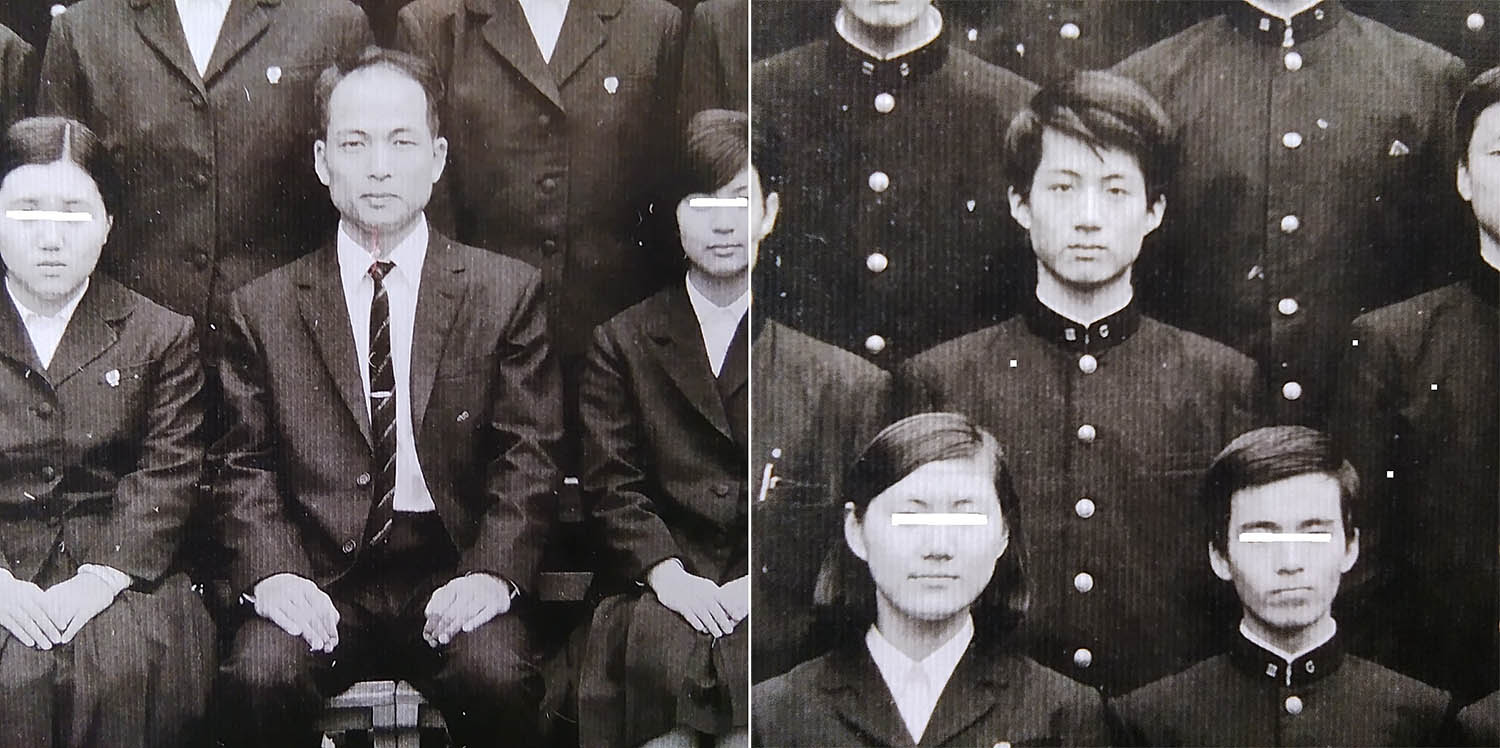

2)衆議院議長・細田氏の進退 名誉にともなう責任 衆議院は「国権の最高機関」である国会を構成する2つの議院の1つ(憲法41、42条)です。だから、その議長は「国権の象徴」というべき人、特別に名誉ある地位にいる人です。議長の細田博之さん、旧統一教会との関わりについて公開の場でしっかり説明し、被害者に誠実な謝罪をしなくていいのでしょうか。(2023年2月27日) 3)先生からのおわび―卒業の日の記憶 卒業式の日、学級担任の先生が生徒にした話。私には、50年以上過ぎた今もはっきり覚えていることがあります。高校生の時の記憶です。先生の名前は斎藤瑛(さいとう・あきら)。保健体育の教員でした。(2023年3月18日)

3)先生からのおわび―卒業の日の記憶 卒業式の日、学級担任の先生が生徒にした話。私には、50年以上過ぎた今もはっきり覚えていることがあります。高校生の時の記憶です。先生の名前は斎藤瑛(さいとう・あきら)。保健体育の教員でした。(2023年3月18日) 4)持続可能な地域とは 統一地方選挙を問いなおす 3月23日に始まった統一地方選挙。翌日の毎日新聞「社説」の見出しは「地域の持続性考える機に」でした。「地元の社会を持続するための取り組みが急務」であるとして、「学校や病院などの公共施設や社会インフラをどのように維持するか」など、いくつかの課題を提起しています。個別の課題を考えることは重要ですが、私は「持続可能性」という語それ自体の基礎的な意味を考えることも重要であると思います。(2023年4月1日)

4)持続可能な地域とは 統一地方選挙を問いなおす 3月23日に始まった統一地方選挙。翌日の毎日新聞「社説」の見出しは「地域の持続性考える機に」でした。「地元の社会を持続するための取り組みが急務」であるとして、「学校や病院などの公共施設や社会インフラをどのように維持するか」など、いくつかの課題を提起しています。個別の課題を考えることは重要ですが、私は「持続可能性」という語それ自体の基礎的な意味を考えることも重要であると思います。(2023年4月1日) 5)福祉施設の小さな憲法、その大きなちから 1988年の7月30日、全8か条の憲法が世に現れました。奈良市にある障害者福祉施設「たんぽぽの家」が制定した「たんぽぽ憲法」です。障害のある人たちの意見を取り入れて制定されたのに、「障害(者)」を示唆する言葉がありません。その点では、すべての人に宛てた憲法になっています。(2023年5月25日)

5)福祉施設の小さな憲法、その大きなちから 1988年の7月30日、全8か条の憲法が世に現れました。奈良市にある障害者福祉施設「たんぽぽの家」が制定した「たんぽぽ憲法」です。障害のある人たちの意見を取り入れて制定されたのに、「障害(者)」を示唆する言葉がありません。その点では、すべての人に宛てた憲法になっています。(2023年5月25日) 6)立ち退き住民への不誠実そのまま続けるのか 平城宮跡歴史公園に建設予定の「歴史体験学習館」は、荒井正吾知事の時代に計画された奈良県下の公共事業の1つ。予定地の住民の立ち退きもほぼ終了していたところ、新知事の山下真氏は、公共事業の全面的な見直しのなか、この施設の建設を見送る決定をしました。(2023年7月2日)

6)立ち退き住民への不誠実そのまま続けるのか 平城宮跡歴史公園に建設予定の「歴史体験学習館」は、荒井正吾知事の時代に計画された奈良県下の公共事業の1つ。予定地の住民の立ち退きもほぼ終了していたところ、新知事の山下真氏は、公共事業の全面的な見直しのなか、この施設の建設を見送る決定をしました。(2023年7月2日) 7)アジアへの謝罪、戦没者はしたかった 8月15日に政府主催の全国戦没者追悼式がありました。毎年、式のはじめに首相が式辞を読みます。式辞には首相それぞれに言葉の選択があって、そこからいろいろなことが分かります。今年は去年につづき岸田文雄首相。岸田氏は、安倍晋三首相が2020年に消去した「歴史の教訓を深く胸に刻み」を復活させました。(2023年8月30日)

7)アジアへの謝罪、戦没者はしたかった 8月15日に政府主催の全国戦没者追悼式がありました。毎年、式のはじめに首相が式辞を読みます。式辞には首相それぞれに言葉の選択があって、そこからいろいろなことが分かります。今年は去年につづき岸田文雄首相。岸田氏は、安倍晋三首相が2020年に消去した「歴史の教訓を深く胸に刻み」を復活させました。(2023年8月30日) 8)児童相談所に虐待防止監督官の創設を 児童の虐待死事件が後を絶ちません。この6月には私の住む奈良県でも、橿原市の田川星華(せいか)ちゃん(当時4歳)が、母親と交際中の男によって命を奪われました。虐待死の事例は、虐待の具体的内容を知って「それほどまでに絶望的な状況に置かれていたのか」と胸つぶれる思いをするものばかり。事件のたびに児童相談所の対応が適切だったか、問題視されます。(2023年10月3日)

8)児童相談所に虐待防止監督官の創設を 児童の虐待死事件が後を絶ちません。この6月には私の住む奈良県でも、橿原市の田川星華(せいか)ちゃん(当時4歳)が、母親と交際中の男によって命を奪われました。虐待死の事例は、虐待の具体的内容を知って「それほどまでに絶望的な状況に置かれていたのか」と胸つぶれる思いをするものばかり。事件のたびに児童相談所の対応が適切だったか、問題視されます。(2023年10月3日) 9)虐待禁止条例が働く親を虐待する 埼玉県議会の全93議席の6割以上、58議席を占める自民党県議団が提出した虐待禁止条例改正案(以下、改正案)。しかし、委員会を通過させた後、本会議で採決される前の10月10日に撤回しました。改正案について議員団の当初の説明を知って、私は「虐待禁止条例こそ働く親たちを虐待している」と言いたくなりました。(2023年10月23日)

9)虐待禁止条例が働く親を虐待する 埼玉県議会の全93議席の6割以上、58議席を占める自民党県議団が提出した虐待禁止条例改正案(以下、改正案)。しかし、委員会を通過させた後、本会議で採決される前の10月10日に撤回しました。改正案について議員団の当初の説明を知って、私は「虐待禁止条例こそ働く親たちを虐待している」と言いたくなりました。(2023年10月23日) 10)苦しむ人たちの放置に抗して―ガブリエラ・ミストラルを読む 深刻な苦しみを生きる人たちのことを知るたびに、この詩を思い起こすようになりました。チリ生まれの女性で、1945年にノーベル文学賞を受賞した詩人ガブリエラ・ミストラル(1889~1957)の「子どもの小さな足」。(2023年11月28日)

10)苦しむ人たちの放置に抗して―ガブリエラ・ミストラルを読む 深刻な苦しみを生きる人たちのことを知るたびに、この詩を思い起こすようになりました。チリ生まれの女性で、1945年にノーベル文学賞を受賞した詩人ガブリエラ・ミストラル(1889~1957)の「子どもの小さな足」。(2023年11月28日) 11)学校給食費の無償化 「いのちと幸せ」を真ん中に 小中学校の給食費無償化がすこしずつ進んでいます(「毎日新聞」、2023年12月3日朝刊)。すべての子育て世帯の負担軽減が目的だそうです。でも、無償化で止まらないで、別の目的・視点も加えて、もっとたくさん公的なお金を使って給食を支えてほしいと思います。(2024年1月14日)

11)学校給食費の無償化 「いのちと幸せ」を真ん中に 小中学校の給食費無償化がすこしずつ進んでいます(「毎日新聞」、2023年12月3日朝刊)。すべての子育て世帯の負担軽減が目的だそうです。でも、無償化で止まらないで、別の目的・視点も加えて、もっとたくさん公的なお金を使って給食を支えてほしいと思います。(2024年1月14日) 12)自分のこころを冷やさない:佐藤春菜さんから届いた言葉 その言葉は「自分のこころから、あたためな」。がんと診断された後、強い不安に苦しみ、悲観的な思いで自分のこころを冷やしていたとき、この言葉に出会い、苦境をしのぎました。(2024年5月7日)

12)自分のこころを冷やさない:佐藤春菜さんから届いた言葉 その言葉は「自分のこころから、あたためな」。がんと診断された後、強い不安に苦しみ、悲観的な思いで自分のこころを冷やしていたとき、この言葉に出会い、苦境をしのぎました。(2024年5月7日) 13)選挙権は1本の「蜘蛛の糸」 芥川龍之介の短編小説「蜘蛛の糸」(くものいと)。地獄で苦しむ犍陀多(かんだた)を極楽に導くために、お釈迦(しゃか)さまが垂らした1本の糸。極楽に向かって蜘蛛の糸をのぼっている途中、ある言動をおこなったのと同時に糸が切れてしまい、地獄に逆戻り。極楽にたどり着けませんでした。この短編につなげながら、このところ選挙について考えています。(2024年7月21日)

13)選挙権は1本の「蜘蛛の糸」 芥川龍之介の短編小説「蜘蛛の糸」(くものいと)。地獄で苦しむ犍陀多(かんだた)を極楽に導くために、お釈迦(しゃか)さまが垂らした1本の糸。極楽に向かって蜘蛛の糸をのぼっている途中、ある言動をおこなったのと同時に糸が切れてしまい、地獄に逆戻り。極楽にたどり着けませんでした。この短編につなげながら、このところ選挙について考えています。(2024年7月21日) 14)戦死は悲惨、無念:戦後80年からの平和論 来年は戦後80年。平和が当たり前になった日本。「平和は人権」と考えれば、平和はかけがえのないものだけれど、当たり前のものです。でも平和を願う気持ちが弱くなってはいけない。当たり前の平和が続くことを、もっと強く願うのがよい。(2024年10月11日)

14)戦死は悲惨、無念:戦後80年からの平和論 来年は戦後80年。平和が当たり前になった日本。「平和は人権」と考えれば、平和はかけがえのないものだけれど、当たり前のものです。でも平和を願う気持ちが弱くなってはいけない。当たり前の平和が続くことを、もっと強く願うのがよい。(2024年10月11日) 15)「本気の政治改革」で手取り増 10月27日に投開票の衆議院選挙。もし、立憲民主党の選挙スローガンが「政権交代こそ、最大の政治改革」ではなく「本気の政治改革で手取を増やす」(「手取りを増やす」でなければ類似の語句)だったら? 結果はどうなっていたでしょう。(2024年11月27日)

15)「本気の政治改革」で手取り増 10月27日に投開票の衆議院選挙。もし、立憲民主党の選挙スローガンが「政権交代こそ、最大の政治改革」ではなく「本気の政治改革で手取を増やす」(「手取りを増やす」でなければ類似の語句)だったら? 結果はどうなっていたでしょう。(2024年11月27日) 16)「生きる」を助ける 障害者アートの可能性―播磨靖夫のまなざし 全国の障害者施設でおこなわれている絵画制作などのアート活動。「福祉施設での余暇活動の一環にすぎない」という理由で、作品はアートとしての価値が低いと見なされた時代がありました。そこに現れた播磨靖夫さん。(2025年1月25日)

16)「生きる」を助ける 障害者アートの可能性―播磨靖夫のまなざし 全国の障害者施設でおこなわれている絵画制作などのアート活動。「福祉施設での余暇活動の一環にすぎない」という理由で、作品はアートとしての価値が低いと見なされた時代がありました。そこに現れた播磨靖夫さん。(2025年1月25日) 17)飲酒運転に「危険運転罪」つくれ 多量に飲酒して自動車を運転、またはすさまじいスピードで運転して、対人の死傷事故を起こした。当然「危険運転致死傷罪」で裁かれる。私たちの常識はそう考える。でも、そのような事故の多くについて、検察は「過失運転致死傷罪」で起訴してきた。2つの「罪」が科す刑罰に極端な落差があり、きわめて軽い刑罰の判決になる。被害者・遺族が強い不満をいだくのは当然です。(2025年3月24日)

17)飲酒運転に「危険運転罪」つくれ 多量に飲酒して自動車を運転、またはすさまじいスピードで運転して、対人の死傷事故を起こした。当然「危険運転致死傷罪」で裁かれる。私たちの常識はそう考える。でも、そのような事故の多くについて、検察は「過失運転致死傷罪」で起訴してきた。2つの「罪」が科す刑罰に極端な落差があり、きわめて軽い刑罰の判決になる。被害者・遺族が強い不満をいだくのは当然です。(2025年3月24日) 18)夫婦別姓制度、バージョンアップで実現へ 同姓か別姓か、夫婦が自由に選べる「選択的夫婦別姓制度」の実現を願っています。制度推進の議論を追っているうちにバージョンアップが必要だと思うようになりました。推進論には弱点があります。(2025年6月1日)

18)夫婦別姓制度、バージョンアップで実現へ 同姓か別姓か、夫婦が自由に選べる「選択的夫婦別姓制度」の実現を願っています。制度推進の議論を追っているうちにバージョンアップが必要だと思うようになりました。推進論には弱点があります。(2025年6月1日) 19)気軽に立ち寄れる公民館に 自宅から歩ける距離にある奈良市立平城西公民館の建て替えが決まり、それをきっかけに公民館に関心を持つようになりました。今までと違い、気軽に立ち寄れるようになれば良いと思います。「気軽に立ち寄れる公民館」、これは奈良市教育長の議会答弁のなかにあった語句です。みなさんはどんな公民館だったら気軽に立ち寄れそうですか。私の場合は、図書室かどこかに「大人のための絵本棚」のある公民館です。(2025年7月5日)

19)気軽に立ち寄れる公民館に 自宅から歩ける距離にある奈良市立平城西公民館の建て替えが決まり、それをきっかけに公民館に関心を持つようになりました。今までと違い、気軽に立ち寄れるようになれば良いと思います。「気軽に立ち寄れる公民館」、これは奈良市教育長の議会答弁のなかにあった語句です。みなさんはどんな公民館だったら気軽に立ち寄れそうですか。私の場合は、図書室かどこかに「大人のための絵本棚」のある公民館です。(2025年7月5日) 20)「異説・日本人ファースト」―参政党に問い返す 「日本人ファースト」。参政党が7月の参議院選挙で使ったキャッチコピーです。これに「人間にファーストもセカンドもない」と投げ返すのは後回し、このコピーを引き受けて自分自身で「日本人ファースト」を考えました。たどり着いたのは参政党から遠く離れた「異説・日本人ファースト」です。(2025年10月3日)

20)「異説・日本人ファースト」―参政党に問い返す 「日本人ファースト」。参政党が7月の参議院選挙で使ったキャッチコピーです。これに「人間にファーストもセカンドもない」と投げ返すのは後回し、このコピーを引き受けて自分自身で「日本人ファースト」を考えました。たどり着いたのは参政党から遠く離れた「異説・日本人ファースト」です。(2025年10月3日)