記者講演録)司法精神医療と人権

国立病院機構やまと精神医療センターの医療観察法病棟。近畿第1号として建設された=2020年7月5日、奈良県大和郡山市小泉町

本稿は、「奈良の声」記者浅野詠子が2024年8月19日、東京都千代田区霞が関1丁目の日本弁護士会館で開かれた日弁連・刑事法制委員会で「心神喪失者等医療観察法」の演題で講演した際の内容を修正し再構成したものです。

新型の収容に新薬の課題

ちょうど10年前、私は医療観察法のルポを世に出しました(「ルポ刑期なき収容~医療観察法という社会防衛体制」、現代書館)。国が設置した初の司法精神病棟を取材したものです。日本の精神科病棟の長期入院者の数は、世界各国と比較して大変多いという問題があり、あくまで日本の全体の中の一部として医療観察法は運用されている、との視点を持っています。

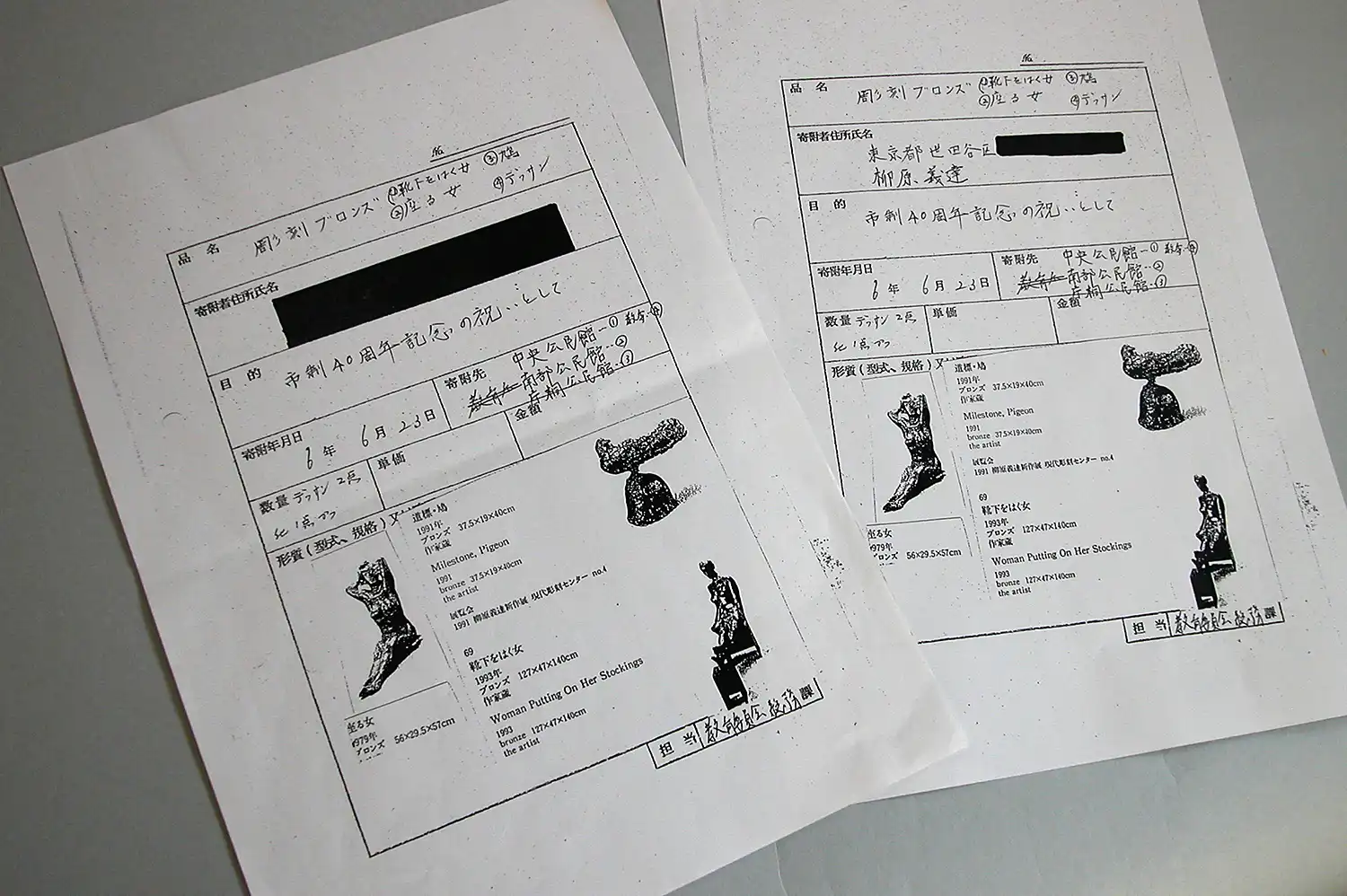

取材は、心神喪失(耗弱)の状態で傷害事件などに及んで不起訴となり強制入院を経験した人や親族、また、治療を担当する医師らに聞き取りをしました。同時に、情報公開制度を利用し、国内に35カ所ある国立や自治体の観察法病棟(計856床)が年2回開く外部評価会議の議事録を開示請求し、執筆の参考にしてきました。

本日は、日弁連刑事法制委員会・医療観察法部会の鐘ヶ江聖一弁護士から「取材して得られた当事者の声を紹介してほしい」との要望をいただいています。

先日も、新薬クロザピンに関わる取材をしましたが、ちょうど知り合ったばかりの50代の入院経験者に投薬を受けた体験を聞くことができました。

この人は東日本の医療観察法病棟を退院して程ない人です。入院中、自分の置かれた世界が描かれている私のルポを知り、病棟のスタッフに頼んで最寄りの図書館から借りてもらい読んだそうです。

国がクロザピンを承認したのは2009年。統合失調症の患者さんの衝動面を緩和する効果があるとされ、医療観察法病棟の使用率は、他の一般の精神科病棟より高いそうです。

問題は、この新薬を投与された患者が退院すると、たいてい通院命令が出されるのですが、その場合は帰住先の土地に、血液内科との連携ができる指定医療機関を探す必要がありますが、なかなか見つからないケースもあります。

10年前に自著で取り上げました。しかし現在も進展していないことが、大阪府立病院機構・大阪精神医療センターに開示請求して得た外部評価会議の議事録から分かりました。府の担当者が厚生労働省近畿厚生局にいくら掛け合っても「なしのつぶて」という厳しい病棟内部の声が記録されています。

そこで、先ほどお話した退院したばかりの当事者にクロザピンの感想を聞いてみました。ニュース「奈良の声」に掲載しましたが、厚労省の入院ガイドライン18カ月を大幅に超え、この人が3年間も入院していた理由の一つには、帰住先の土地にクロザピンに対応できる指定医療機関を探すことが困難だった問題もあったはずだと、聞き取りから想像しました。

新薬クロザピンの投与には患者の同意が必要です。症状が重く、同意が得られない場合は、病棟内の倫理会議に諮り、投与します。この男性患者の話によると、最初は投与を受けることをためらったが、病棟の医師から「君が拒否しても倫理会議で通るのですよ。それなら、素直に投与を認めた方が、退院が早くなるでしょう」と言われ、渋々同意したという話でした。

地域の大いなる誤解

私が医療観察法の取材をしようと思い立ったのは、住んでいる奈良県内に近畿初の専用病棟(33床)が2010年に開棟したからです。奈良県大和郡山市小泉町の国立病院機構・やまと精神医療センターの敷地に建ちました。

地元住民ら2万8000人から反対署名が集まりました。かつて文豪の志賀直哉旧居(奈良市高畑町)を県が取り壊そうとしたときに集まった反対署名が2万筆です。小さい県としては、かなり大きな数です。

医療観察法病棟の計画が浮上すると、市民らを対象に近畿厚生局が説明会を何度か開きましたが、ものすごい怒号が飛び交っていました。2003年に成立した法律を読めば、原則、治療に反応する人しか収容せず、しかも当事者の社会復帰を目的とすることを掲げています。

しかし人々の記憶には、児童8人が殺害された大阪教育大付属池田小事件(2001年)がまだ生々しく残っていました。通り魔専用病棟のようなものができると多くの住民が思い込んでいたと思います。

国が丁寧に説明すれば、誤解は解けるはずですが、反対を叫ぶ住民の声にこびるように、重装備の病棟を建設することを約束し「窓は15センチしか開かない」とか「逃亡対策のセンサーなどは万全」などと説明し、刑務所より堅牢(けんろう)とささやかれたものです。

住民が誤解するのも仕方のない側面がありました。池田小事件が発生した直後、小泉純一郎首相は「精神的に問題がある人が逮捕されても、また社会に戻り、ああいうひどい事件を起こすことがかなりある」などと述べ、刑法の見直しを検討するよう指示したとされます。

事件を起こした宅間守死刑囚の精神病治療歴がセンセーショナルに報じられましたが、後に詐病だったことが判明します。当人の精神鑑定さえ終わらないうちに政府は、触法精神病者対策の法案作りに着手しました。当初の法案は科学的に不可能とされる再犯の予測を土台にしており、保安処分型の内容でした。野党が反発し、最終的に医療の提供を目的とするものに修正し国会で成立したわけです。

医療観察法の担当医らが執筆した論文を読むと、これまで日本には司法精神医療の専用病棟がなく課題だったとし、待望の制度がようやくできたかのように書かれています。でも彼らが草の根で運動をしてこの新法ができたものではありません。心神喪失無罪、心神耗弱減刑の刑法を見直す動きは大正時代にさかのぼるそうですが、医療観察法は、小泉法といってもよい。すなわち当時、国民に大人気の首相が強力なリーダーシップを発揮して出来上がったもので、いわば凶悪犯罪便乗型の新型の収容といえるでしょう。

こんな背景がありますから、法の施行間もない頃に入院施設に送られた人たちは、どれほどみじめな気持ちがしたのか計り知れません。

情状鑑定が評価された

さて医療観察法が施行された翌年の2004年、奈良市では小1女児誘拐殺人事件が起きました。残虐この上なく酸鼻を極めた犯行に及んだ小林薫死刑囚は、日本全土から鬼畜といわれたに違いありません。一方、弁護人が情状鑑定を希望し、奈良地裁が認めたことで話題になりました。

あえて精神鑑定を回避し、生い立ちや教育環境などを徹底して調べた弁護人の姿勢に対し、奈良県庁の精神科ソーシャルワーカーをはじめリベラルなスタンスの精神科医らが賛辞を送っています。それほど精神鑑定についてはさまざまな疑問が出ていました。

精神鑑定といえば、医療観察法収容をするか否かの決め手になり、その結果によっては対象者の人生の分かれ目になります。

ところで、この法律で通院処遇を司る奈良保護観察所の会議において興味深い資料を得たことがありました(会議名は奈良県医療観察制度運営連絡協議会)。対象者の多くは幻覚や幻聴などに支配されて自分をコントロールできず、他害行為に及んだものと考えられますが、その直前まで、保健所などの福祉サービスを1度も利用したことがなかった当事者が75%に上っていたのでした(2015年12月末現在)。情状鑑定の分野とつながりがあると思います。

医療観察法が成立する以前から、心のSOSに対処する精神科救急の制度作りに向け、自治体によっては力を入れていたと思います。話題になったフィンランドのドキュメンタリー映画「オープンダイアローグ」の関係資料から知ったのですが、心のSOSを発信する当事者やその家族らに対し、フィンランドの地方によっては、専門職の公務員が何日も寄り添って泊ってくれるとのことです。

もう一度、精神鑑定の話に戻ります。先ほど申し上げましたように医療観察法では、この結果によって入院か通院か、あるいは釈放(不処遇決定)か、当事者の人生が左右されることになります。

施行直後から、鑑定の精度にぶれがあると指摘されていましたが、施行20年を迎えようとする現在も、あまり改善していないのではないかと思われる状況を、複数病棟の外部評価会議・会議録を開示請求して知りました。

医療観察法の運用において「起訴されるべき人が起訴されていない」という批判を聞いたことがあります。その通りの出来事が滋賀県立精神医療センターの医療観察法病棟で起きていました。県が開示した昨年2023年9月の外部評価会議会議録から分かりました。

地裁の審判を経て滋賀の病棟に送られたある人物を担当医が診察しました。この人物は覚醒剤の後遺症と非社会性人格障害と診断されました。パーソナリティーの障害は薬物療法に反応しないとされ、原則、医療観察法では対象外となります。収容の根拠となる精神鑑定はどうだったのでしょうか。この人は逮捕歴が3、4回ある元暴力団員でした。他の患者やスタッフを威嚇したり暴言を浴びせたりして、注意したスタッフをボールペンで突き刺し、殴る蹴るの暴力行為に及んだため警察に引き渡したということです。

次にお話するのは東京都立松沢病院が今年1月に開いた外部評価会議の記録で知った事例です。ある入院患者は「私は統合失調症ではない」と主張し、医師の見立てでも、その可能性ありということで、3、4カ月ほど、抗精神病薬を中止し、陽性症状が出るかモニタリングした結果、病状の悪化は見られず、裁判所の許可を得て昨年、退院してもらったそうです。

この当事者の診断は猜疑(さいぎ)性パーソナリティー障害と変更されることになりました。滋賀の病棟と同様、人身収容の決め手となった精神鑑定の在り方が問われると思います。

精神鑑定に関わるもう一例。奈良保護観察所が2022年に開いた医療観察制度運営連絡協議会の復命書を奈良市に開示請求して知ったことです。大和郡山市のやまと精神医療センター医療観察法病棟ではでは4年を超えて入院している人が5人いることが分かりました(平均在院日数は1011日)。先ほど申し上げました厚労省の入院ガイドライン18カ月に対し、全国の観察法病棟で入院が長期化する傾向が見られると聞いています。

病院側の説明によると、発達障害の合併症を抱えていたり、帰る所がなかったりする人々らが該当するそうです。治療反応性という観点から発達障害も法の収容対象にはならず、審判時の精神鑑定にやはり疑問を感じます。しかし帰る所がない、という現実については知事や市長が恥をかく場面ではないのでしょうか。

ユニバーサルデザイン、バリアフリー、まちづくり、住民参加…。自治体は日ごろ、こうした理念を掲げて施策を遂行しています。帰れる場所がなくて病棟に留め置かれている人たちだって自治体の一員だと思います。

執行猶予判決後の「つなぎ措置」を考える

本日は、取材した当事者の声を聞きたいというご要望ですが、あともう1点、お話したいことがあります。

先ほど、医療観察法の成立翌年の2004年に起きた小1女児殺害事件の犯人、小林死刑囚に対し、情状鑑定が行われたことに触れました。取り組んだのは奈良弁護士会の高野嘉雄という人です。2011年に病没され、後輩の人々らが追悼集「更生に資する弁護」を刊行しました。そこに収録された高野さんの講演録の中に、医療観察法施行前夜の様子を考えてみるのにちょうどよい出来事が出てきます。

事件は2003年ごろ、精神障害者の20歳の青年が自殺をするために拳銃を奪おうとして交番に押し入り、婦人警官に切りつけました。高野さんの調べでは、青年が飲んでいたいろいろな薬の中には、死にたいという希死念慮をもたらす副作用がある薬も含まれていた可能性があったようです。

青年は旅行先のハワイで実弾を撃つ遊びをしたことがあり、拳銃で死のうと思い、計画性はありません。罪名は強盗致傷、起訴後は統合失調症の前駆症状で心身耗弱の鑑定が出ました。弁護人の高野さんは公判中、青年とコミュニケーションを取ろうと試みますが、幻聴や幻覚に支配され、話す内容も書くことも、支離滅裂でした。

ただ宇宙とか、死ぬということについては、ある程度、話ができたそうです。そこで高野さんは、人間の生と死をテーマにした手塚治虫の長編「火の鳥」「ブッダ」という作品を差し入れました。1年後、判決前の被告人質問で、青年はお父さん、お母さんの気持ちを思い、そして被害者の婦人警官の気持ちを思い、泣いたそうです。青年の両親は、彼が泣いているのを生まれて初めて見たといいます。

判決は懲役6年、保護観察付きの執行猶予となりました。劇画の傑作が精神病の治療になるのかどうかは知りませんが、精神科医でもソーシャルワーカーでもない、一法律家の高野さんが青年の心と向き合う心構えが伝わってきます。

日本社会は、いつ脱施設の時代を迎えることができるのか、見当がつきません。けれども、そうした理想社会に向かって、精神科の素人である私たち市民が、隣の精神障害者たちと向き合う態度を、高野さんの講演録から学ぶことができそうです。

判決が出れば、弁護士としての仕事はそこで終わるはずですが、高野さんは、この青年が働くところまで見届けたいと考えるようになりました。お父さんは大手証券会社の重役で「それなら報酬を100万円出したい」と申し出てきました。ちょっと高いな…と高野さんは思ったそうですが、それなら50万円ずつの分割にするから「あなた、半分は働いて返しなさい」と青年に言います。

本当に返せるものか、当てにしていなかったと思うのですが、青年は忘れたころに少しずつ少しずつ、お金を払い続けたそうです。

この講演は2008年、大阪大学が専門職大学院の学生ら法曹を目指す若い人々のセミナーで開いたものでした。残念ながら、この講演録を市民講座などでそのまま教材として使うことは難しいです。

なぜなら、執行猶予の判決を言い渡された人は即時釈放となりますが、現在の医療観察法の運用は「野放しにするな」ということでしょう、言葉は悪いですが、刑が確定するまでの14日間をあえて精神保健福祉法を引っ張ってきて当事者を措置入院させてしまうのです。

つなぎ措置と呼ばれています。高野さんと青年の間に芽生えつつあった心と心の結び付きも、法施行後であったならば、断ち切られていたことでしょう。

つなぎ措置に関しては、執行猶予の判決が出た直後、自傷他害の恐れがたぶんなかった人たちまで措置入院させていたという事実を、山口県立こころの医療センター・医療観察法病棟に勤務していた医師らが論文に書いています。

拾った当事者の声

これまで私が直接取材できた医療観察法の対象者は6人です。本人とは接触できなかったけれど、3家族の話が聞けまして、しかし合せて9例にとどまります。取材に協力してくれた当事者、家族に共通するのは、事件後も、そして収容された後も、温かな人間関係が途切れなかった人たちでした。たとえ家族と絶縁しかけた人でも、精神病の患者仲間たちの応援を得ながら地域に帰ってこられた人も取材しました。

ある意味、偏った集合と言えます。医療観察法の対象になった約6000人(審判対象者数、うち入院命令を受けたのは約4000人)を思えば、まさに氷山の一角。新聞やテレビがほとんど取り上げないテーマですし、国民にも知られていない。よって圧倒的多数の対象者は、本当のことは何も言えない、いわば声なき声のようなものを内側にため込んだ人々であると思います。

世間の耳目をそばだてることのないテーマではありますが、最初に書いた原稿は「週刊金曜日」という雑誌の賞金付き公募ルポに入選し、これを土台に再取材して大幅に加筆したものが現代書館から刊行されました。ですから、まったく社会から見放されたテーマとまでは言えません。司法精神医療の中にも人権や福祉の深刻な課題があることに共感してくれた編集者たちがいたということです。

話を聞いた同法対象者6人のうち、2人は「鑑定入院中(2カ月から3カ月程度)がとてもつらかった」と訴えていました(うち1人は拘置所収容の4カ月間、約20種類の精神病薬を処方されたが、鑑定入院先で3種類の薬に減って体調を崩したとの訴え。もう1人は鑑定中、体調が悪くチューブの流動食しか接種できず、本来は、裁判所で医療観察法の処遇を決める審判を受けるが、この人の場合は鑑定入院先の病棟内で車いすに乗せられ審判に臨んだ)。

とりわけ事件直後に対象となった人は、病状も不安定であり、ご存じのように鑑定のための入院なので、必要最小限の治療しかなされません。そのときの苦しさといったら、たとえようがない、という話でした。

精神科医の中島直氏は「医療は迅速に、司法は慎重に」と医療観察法の在り方を批判しています。対象になった人々はまず病者であり、障害者だという視点を置き去りにした運用はないのでしょうか。

ある40代の男性は、入院収容を終えて退院し、ある希望を持って地域のボランティア活動に参加し社会貢献をしたい、何かを償いたいと考えましたが、町内会の人から断られたという話でした。いったい自分の情報はどこまで知られているのだろうかと悩みは深そうでした。入院処遇中に強いられた内省の時間がもう嫌でたまらず、退院後も忘れられず、自分自身ことを「医原性のPTSD(心的外傷後ストレス障害)」と呼んでいました。

これまで取材した医療観察法の対象者6人のうち3人は、本の刊行後に連絡をくれた方々です。ある30代の男性は、本の発売後、2年ほどして「話を聞いてほしい」と、お母さんと連れ立って来ました。茨城県立の医療観察法病棟を退院した人です。奈良まで来てもらうのは気の毒なので、東京都内の喫茶店で面談しました。

男性の容疑は殺人未遂でしたが、退院後も容疑を否認しています。送られた病棟の中で仲良しの友人ができたといい、少しはホッとさせられました。容疑の事件を巡っては、当時の記憶がほとんど残っていません。医療観察法病棟の特徴の一つである内省プログラムは、容疑を否認する人たちも対象になります。

この男性が病棟で知ったことですが、患者さんによっては、週に1度、90分間の内省の時間がつらくてたまらず「調子が悪くなった」と訴えていたそうです(被害者の気持ち、被害者の家族の気持ちがどのようなものだったか想像するよう、心理の担当職から促されるという)。内省の時間中は温かい飲み物とお菓子が振る舞われたと言っていました。

体調が回復してくると、入院処遇者の共用スペースで週刊紙が読めるようですが、「週刊新潮」と「週刊文春」の2誌に限られていた(コミックは「少年ジャンプ」)といいます。家族などに本の差し入れを頼むこともできますが、せっかく届いた本の帯に「殺人」の2文字があったため許可されなかったそうです。

この青年と会ったのは、退院して通院命令に従っていたときでした。通院処遇中の精神保健観察などを担う法務省の社会復帰調整官が、退院後の8カ月間で2人も変わって現在3人目だとのことでしたが、何の理由も青年に告げられていませんでした。

「医療観察法は手厚い医療といわれるけれど、病者とスタッフは少しも水平な関係ではない」と青年は不信感を抱いていました。

先ほど、鑑定入院中のつらさを訴える対象者の事例を申し上げましたが、これとはまた違う次元のつらさとして、措置入院や医療保護入院が終わって退院できてホッとしている矢先に医療観察法の申し立てを受け「がく然とした」という事例を2件、取材しました。

うち1件は、傷害事件の容疑で摘発を受けた後、不起訴処分となった精神障害者の男性。被害者の加療日数はわずか2週間で示談も成立していた人です。面談の取材を断られ、私は電子メールのやり取りしかできませんでした。高見元博さん(人権精神ネット理事)が聞取り調査をした貴重な冊子が残っていて、本を書くときに引用しました。

もう1件は、入院処遇中のある若者の母親に面談して知りました。若者は「自分は殺されてしまう」と妄想に支配されて人を傷つけ、1カ月の措置入院(知事、政令市長の行政処分)となり、その後も病状が不安定だったため、親族が同意する医療保護入院1カ月間を経て退院しました。

その矢先に検察官が医療観察法の申し立てを行い、裁判所は2カ月間の鑑定入院を命じます。「どうして?いまごろになって…」と家族は動揺したそうです(鑑定の結果、入院処遇が決まり、どこの収容病棟に行くのか、家族に連絡があったのは、搬送の日の朝だった。自宅から遠く、家族は落胆した)。

ところで法の対象となった人々に、一般社会でいう刑期、すなわち強制入院の処遇期間はいつ言い渡されるのでしょう。ある病棟の医療専門部長は「18カ月(厚労省ガイドライン)入院しますというと、たいていの方が『そんなに入院するのですか』と言うケースが一番多い」と会議で発言していました。

この発言は横浜市内の神奈川県立精神医療センター医療観察法病棟が開示した2022年10月の外部評価会議議事録で知りました。収容される期間を告知された対象者の驚き、落胆のような思いが伝わってきます(同センターによると、基本的に鑑定入院中にケースワーカーが何度か制度の概要、入院期間を説明している)。

18カ月と告知されてがっかりするのですから、現在はこれを大幅に超えて3年ほど在院する人は珍しくないし、もっと長く5年とか、長い人で10年にわたるとか、そうした長期入院傾向の現実を知れば、どれほど落胆してしまうでしょうか。

では、放火事件の被疑者となった統合失調症のAさん(50歳代)の話をします。事件の翌日、患者会の仲間が朝刊を開いてみると「生きるのが嫌になり火を付けた」とAさんの供述が出ていました。

「そんな馬鹿な…」と、20年来の付き合いのある仲間たちは記事が信用できません。なぜかというと、Aさんは自活し、毎日のように「仕事を見つけ、お金をためて結婚する」と言い続けていたからです。

死ぬ動機など見当たらないが、Aさんは以前、たばこの火の不始末でズボンの一部を焦がしたことがありました。また、自転車の籠に何者かが火を付けようとするところを目撃した者もいました。患者仲間は膝突き合わせ、あれやこれや思案するうちにAさんは医療観察法の対象となり、鑑定先の医療機関に運ばれていきます。

警察の留置場に入っていたときは何度も面会でき、差し入れも寛大に対応してもらえたのに、観察法の手続きに乗ってしまうと、Aさんと連絡を取るのは容易ではありませんでした。

関連する話ですが、最近、都立松沢病院に入院している対象者のお母さんと話をする機会があったのですが、1カ月に15分間の面会しか許されないと嘆いていました。ルールがあるのだろうかと、私は東京都の情報公開制度を使って、面会規定の文書を開示請求したのですが、「ない」ということでした。

刑事施設には一応の面会ルールがあると思いますが、医療観察法は表向き「司法と医療の連携」を掲げているものの、面会のハードルは高そうです。

Aさんの話に戻ります。なかなか面会できない患者仲間は焦燥感を募らせました。ついに裁判官に手紙を書くことにしました。「私たちがAさんをずっと支える、グループホームも探すので釈放してほしい」と懇願しました(裁判官宛ての上申書には「同じ薬でも、信頼できる主治医の下で服薬するから効くのです。どうか地域で治療させてください」と書いてあった)。

地裁の審判の結果、不処遇となり、Aさんは晴れて自由の身になります。患者会という地域資源の存在は大きく影響したことでしょう。また、鑑定先の医療機関はAさんについて統合失調に加え、軽い精神遅滞の障害もあると診断し「主治医の下で治療に専念することが望ましい」との旨の意見を出しています。

これで、めでたしめでたしとはなりません(その後、Aさんは一時、精神科の一般病棟に入院するが、隣室の患者さんの声がうるさいと、ポカリと殴ってしまう。懲戒の保護室に入れられたAさんの面会に私も同行した。患者仲間は「人を殴ったら遠い遠い病院に連れていかれる」とこんこんと説いていた)。

しばらくして、患者仲間からこんな話も聞きました。あるところでAさんと待ち合わせをしていたら、マッチの燃え殻が数本、路上に落ちていたそうです。そうだったのか…。私たちが夜空に打ち上げられる花火を見ていい気持ちになるように、Aさんは、ポッと燃える炎に癒やされる。火事を起こさない配慮に欠ける、そういう障害もあるのかもしれないと思いす。

ストレスの解消方法は本人しか分からないだろう、という話を奈良県立医科大付属病院の精神科医から聞いたことがあります。奈良県は優良な国産材の産地であり、燃えにくい木材を研究したいという声を県の林業試験場関係者から聞いたことを思い起こします。

燃えない、火事にならない炎の代用となる何かが開発され、Aさんの心を癒やしてくれたら、医療観察法の収容に再び送られる心配が一つ消えることになります。人の心を支える仕事というのは、奧の深い領域があるのでしょう。奈良県庁にかつて在職した精神科ソーシャルワーカーによると、福祉や医療において、期待される人材とは、スキルが高くてプライドが低い人間だと分析しています。

スキルの高さなら、ある程度の努力で到達できるでしょうが、プライドの低さは、その人のセンスと関係しそうです。自分が必ずしも正しくないかもしれないと思える才能かもしれません。

医療観察法の強制治療を命じられた人々の処遇中の自殺について

では、医療観察法の処遇中に自殺した人々について取り上げます。最近の取材で2005年の施行以来、76人が命を絶っていたことが分かりました(2023年12月31日現在)。入院処遇中の自殺は19人、通院処遇中は57人でした。

社会問題になっていません。来年、法の施行20年の節目を迎えるに当たり、国会議員は国に対し調査を要請してほしいと思います。

最近、医師らが書いた論文の中に、欧米の司法精神病棟の自殺件数と比較すれば特段の問題はない、などと読み取れるくだりがありました。そうした統計的な次元ではなく、医療観察法の対象にならなかったら死ななくてもよい人が1人もいなかったのかどうか、そうした視点で検証したいです(拙著の「第6話 悲劇」で元自衛官の事案=高見元博氏の調査を土台にした取材=を収録)。

あれは医療観察法が施行されてから7年が過ぎた2012年のことでした。法施行後に通院処遇中に死亡した対象者46人について、松原三郎という医師が調査したことがあります(うち関係機関などから回答が得られたのは28人)。自殺は14人で、このうち、13人が入院処遇を経験した人で、退院し通院命令を受けた保護観察中の自殺です。性別の内訳は女性が8人、男性が6人でした。

入院処遇については、一般の精神科病棟の3倍もの人数の手厚いスタッフがケアをします。しかし退院して通院命令が言い渡されると、帰住先ではそれほど手厚いケアはされず、著しく環境が変化してしまうことも自殺に追い込まれる一因ではないか、と指摘する専門家もいます。あるいは、病状が回復するに従って後悔と自責の念が強まるのではないか、などの見方が現場の医師から出ています。

一方、厚労省は「誰も自殺に追い込まない社会」を標榜し、対策を講じていると公表しています。よって医療観察法だけが例外であってはならないと思います。まして同法は、対象者の社会復帰を目標に掲げています。

ところで法務省(通院処遇を担当)と厚労省(入院処遇を担当)に処遇中の自殺件数を取材するのは法施行以来、3回目になりました。国の情報公開法に基づき両省に開示請求したのですが、いずれも「文書がない」という返事でした。

一方、両省とも「口頭なら自殺件数を教える」という対応でした。けれども2つの官庁共にメモか何かがあって件数を把握し、こちらに伝えてきたはずなので、たとえメモの類であっても組織で共有していれば公文書に該当するでしょう。

3回とも口頭で取材に応じるとの対応で、その都度、私は開示請求を取り下げてきました。仮に「文書不存在」という行政処分をしてもらえば、総務省の第三者機関に異議申し立てをすることができるので、どんな答申が出るのか知ることも取材の一環と考えています。答申が出るまで1年や2年かかるとは思いますが、やってみる価値はあると思います。国が開示請求者に対し「文書不存在」と通告した最近の事案の中には、元東京高検検事長の定年延長に関係する問題もあり、大阪地裁は今年6月、文書不存在を取り消しています(判決確定)。

最近、ふと気づいたのですが、処遇中の自殺を巡っては法務省、厚労省共に12月31日現在の数字だと言っています。半年も前の数字でした。一方、厚労省は毎年、医療観察法の入院施設の整備状況を公表する際には4月1日現在の数字を用いています。これは行政の新年度が始まる日に当たります。これに対し地裁の審判(他害行為に及んだ対象者の処遇をどうするのかを決める)の集計は毎年12月31日付の数字が公表されています。

このことから、処遇中の死亡は「処遇終了」の扱いとして裁判所の管轄となるから、自殺件数は行政文書に該当しないのか?だからいつも「公文書はない」と通告されるのかとも考えました。それにしても釈然としません。

医療観察法というのは人身を拘束する新しい制度なので、自殺だけでなく、精神科の強制治療中に発生した他の疾患についても詳しい検証が大事だと思います。西日本の医療観察法病棟を取材中「処遇中に病気が見つかり退院した人がいる」と聞き、周辺を探ったことがありました。ふとある日、裁判官が執筆した論文が目に入り、なんと、私が取材中のこの事案と同じ案件が取り上げられていました。

これによると鑑定入院中に悪性の腫瘍が見つかった人がいたが、そのまま医療観察法病棟で処遇を受けることになったと裁判官は書いていたのです。先ほど申し上げました中島医師の言葉「医療は迅速に、司法は慎重に」が改めて浮かびます。

この裁判官の論文は10年ほど前の発表でしたが、現在も同じような事案が改善されていないことが、日本精神病院協会の常務理事、松田ひろし氏の論文で分かりました。「身体疾病に罹患(りかん)するなどにより処遇終了となることがあるが、その審判に時間がかかるか適切な医療をなかなか受けられないことがある」(「日本精神病院協会雑誌」2020年、第39巻6号)と書いてあります。

法案の段階から医療観察法の推進に動いた団体として知られており、同法の課題に言及するのは、かえって真実味があります。

精神障害者を取り巻く人権問題の最たるものとは何でしょうか。精神保健福祉に詳しいジャーナリストの原昌平氏(元読売新聞編集委員)はある論考の中で次のように述べています。

当事者がいくら声を上げても、その声が病気の症状によるものとみなされ、取り合ってもらえないことの深刻さです。米国の社会学者による観察結果もあるそうで、こうした日常こそが当事者が権利を主張することを妨げ、権利の侵害が放置される状況を生みやすい、と原氏は警鐘を鳴らしています。

「ルポ刑期なき収容」刊行後の社会の反応について

本が出てから「私も取材したい」と全国紙2紙の記者から連絡がありました。奈良に訪ねて来た記者もいます。ですが、連載や特集記事に至ったとは聞いていません。

考えられる一つの理由は、収容病棟を起点に取材を始めるから迷路に入り込んでしまうのではないでしょうか。国家肝いりの新型の収容病棟に入って報道したいという気持ちはよく分かります。でも医師の説明を聞いていくうちに、当初は問題意識を持って臨んだはずの焦点がぼやけてくるのかもしれません。

主な法の対象者は、心の調子を乱して自分をコントロールできず他害行為に及んでしまった人たちです。そうした精神症状を改善するための治療をし、社会復帰を促す制度であると専門医から詳しく説明されると、批判的に再質問する言葉が見つからないかもしれません。

新しい制度であるだけに、担当する医師らが書いた論文が相当、出回っていますが「社会に定着してきた」など、自己評価はかなり高いものと読み取れます。

けれども報道の自由度は世界で70位前後と低迷する窮屈な社会、そしてジェンダーギャップ指数になれば世界160位前後と下位にある社会、何より男と女の賃金がこれだけ違う国で、そこだけ素晴らしい公立の病棟があるものでしょうか。あくまで日本の全体の中の一部として医療観察法の強制医療はあるはずです。

制度の入り口である検察官による不起訴処分をはじめ、地裁の審判などから取材すれば、釈放される人たちと病棟に送られて何年も入院を強いられる人たちとの違いはなぜ生じるのか、また、人身を拘束する根拠となる精神鑑定の精度に問題はないのかなど、切り口はいろいろと現れてくるでしょう。

もう一つ、医療観察法のルポが本になった直後の思い出を話します。新聞の書籍広告で本書を知ったという、知人のBさんは「自分の息子も統合失調症で入院している」と言いました。Bさんは都市の景観形成などに努めるまちづくりの担い手。でも、どんなに素晴らしい街並みができても、愛する家族はそこに住めない、という矛盾をBさんは隠しません。

たいていの政治家なら、内側の矛盾を暴露すれば票が減ることを恐れて表に出さないでしょう。Bさんの知り合いに、住居福祉を研究する大学教授がいて、当事者の母親グループとも交流があるので、教授やお母さんたちに集まってもらい「医療観察法の勉強会を開こう」とBさんは段取りをしてくれました。

和やかに質疑応答が繰り広げられましたが、あるお母さんは言いました。「うちの息子は外出をするときに鏡の前で2時間も3時間も身だしなみを整えていて、他人から見たら変でしょうが、ようやく福祉作業所に通うことができ、社会との接点ができました。申し訳ないが、医療観察法の世界だけは考えたくありません」

日本の家族が抱く率直な気持ちの一端が現れていますか。家族でさえ考えたくない世界なら、他の市民はなおさら遠ざけておきたいテーマかもしれません。本日の講演の挿話にしようとBさんに伝えると、当時の大学教授にも連絡してくれました。あれから10年がたちますが、あのグループで医療観察法の勉強会は一度も開かれていないそうです。

九州で保健所長をしていた精神科医がかつて「日本の社会で精神保健福祉のテーマが広がらないのは、一番なりたくない病気が精神病だからだろう」と語っていたことがありました。

しかしイタリアに目を転じれば、お茶の間のゴールデンタイムといわれる夜の時間帯に精神病院を廃止した精神科医バザーリアの物語がテレビ放映され、高視聴率を獲得したそうです。

長い目で見れば、やっぱり文化力ではないでしょうか。(後の質疑で会場から「イタリアも司法精神病棟を廃止するのに40年かかった!」との激励の声あり)

イタリアが取り組んだ1970年代後半の精神病院廃止法令のうねりの中で、その先進的な運動がバザーリア率いるトリエステという都市で展開されました。当時、30代の知事が全国に先駆け、精神病院の廃止を決断したという事実に深い感銘を受けていすます。日本でも地方分権、地方自治の営みの中から改革の突破口が現れてほしいものです。

世界の精神保健福祉改革の潮流が高知県のホームページに出ていますが、フランス革命当時から1970年代のイタリアまで幾人かの精神科医の列伝が紹介されています。その中でただ1人、政治家の名前がありました。脱・施設化を打ち出したケネディですね。日ごろは精神保健福祉とあまり縁のない日本の政治家でも、ケネディと聞けば少しはこの分野を身近に感じてもらえるかもしれません。医療観察法20年の節目に国会の論戦に期待したいです。ご清聴ありがとうございました。