視点)戦後80年 「古都奈良、戦禍免れた」恩人説再考 ウォーナー供養塔と五條空襲の惨劇

ウォーナー報恩供養塔が立つ安倍文殊院境内=2025年8月29日、桜井市阿部、浅野詠子撮影

「奈良や京都が戦禍を免れたのは米国人美術史家ラングドン・ウォーナー博士のお陰」としてウォーナーを顕彰する報恩塔と解説板が、奈良県内の有名寺院2カ所に立っている。太平洋戦争では県内においても空襲による惨劇があった。戦後80年を迎え、ウォーナー恩人説についてあらためて考えた。

2つの寺院が掲げるウォーナー恩人説は、戦後間もないころの新聞記事などから国内に広まったとされる。樟蔭女子短大教授だった吉田守男氏は1994年、論文「ウォーナー伝説批判―京都・奈良の空襲に関する恩人説の検討」を日本史専門誌に発表。吉田氏はその後も単行本の刊行などを通して、京都や奈良の文化財を守るための軍事指令は存在しなかったことを論証している。

寺院だけでなく、奈良県内の自治体がウォーナー恩人説を肯定する例を記者は見つけた。

大和郡山市は2014年12月、6000部発行した冊子「水木十五堂」の中で、水木とウォーナーの交流を紹介し、ウォーナーは「京都、奈良の空襲を回避するために尽力したとされる」と書いている。奈良学の礎を築き、市に住んだ水木にちなんだ賞を市が創設したことに伴い、市教育委員会の生涯学習課文化財係が冊子を編集した。

この記述に従えば、奈良県内では太平洋戦争の空襲による犠牲者が1人もいなかったと誤読される恐れがある。

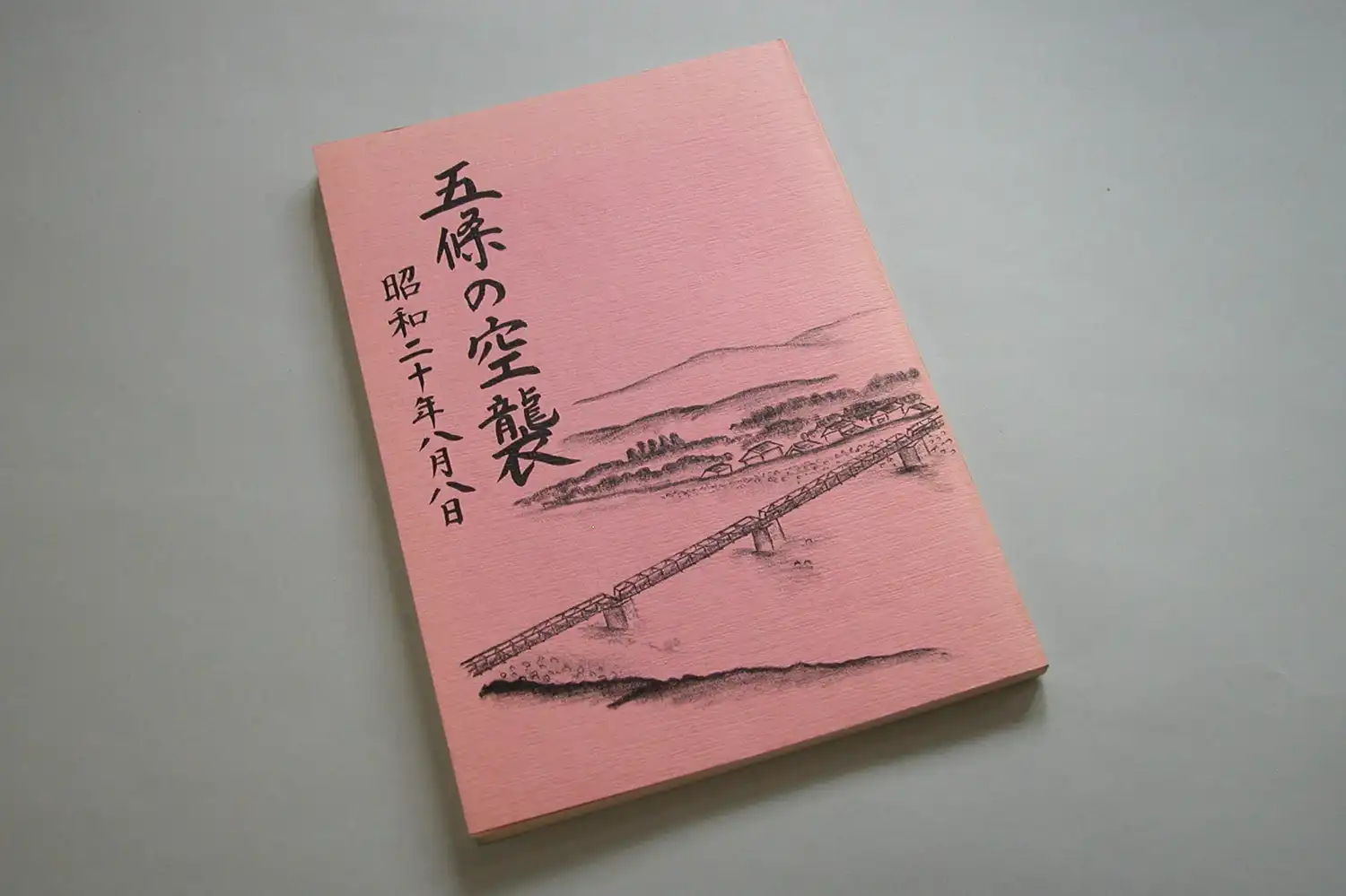

記録「五條の空襲 昭和二十年八月八日」が語りかけること

「五條の空襲」=浅野詠子撮影

終戦間近の1945年8月8日、米軍機による小型爆弾の投下と機銃掃射を受けた旧宇智郡北宇智村(現・五條市)立北宇智国民学校の児童や教員、北宇智駅の機関士らが死亡した。記録を残そうと、同市の元会社員、小枩レイ子さん(80)ら有志が1993年、負傷者や遺族、当時の児童ら44人から証言や寄稿文を得た。「五條の空襲 昭和二十年八月八日」として刊行された。

この年は夏休み中でも勤労動員があり、とりわけ8のつく日は、日米開戦日の12月8日にちなんで戦勝祈願をする日と定められ、8月8日は全校児童が午前8時、学校に集合し氏神に参拝した。この後、校庭で教頭が児童に訓示を始めたとき、空襲警報のサイレンが鳴った。

低学年の児童から順に帰宅させたが、学校の上空に飛来した艦載機から機銃掃射を受けた。大阪から疎開していた5年生の植田和子さんが習字の道具を取りに校舎に入ったところで胸部を撃ち抜かれ即死。死亡した教員の1人は額が割れ、もう1人は胸部に弾を受けた。いずれも女性で1人は高市郡越智岡村から通勤、結婚を控え花嫁衣装が出来ていた。片足切断の重傷を負った教員も2人いた。

当時、北宇智村内では大阪兵器廠(しょう)北宇智燃料洞穴工事が進められ、また、近くの阿多峯では飛行場の建設工事が始まっていた。同国民学校の校舎の一部は兵舎としても使われていたという。

北宇智駅ではスイッチバックの引き込み線に入った列車が爆撃され、機関車にいた18歳の機関士や1両目にいた乗客ら9人が死亡したと、収録された市民の日記にある。書いた人は当時、列車の復旧待ちをしていて消防団員らから落命者の状況を聞いた。近くの大川橋北詰め付近では授乳中の母親と高齢女性が死亡、理髪店の中にいた国民学校6年女子児童が片腕切断の重傷を負った。

「五條の空襲」には、北宇智駅の駅員が敗戦と同時に書類焼却の命を受け、日誌類などの記録は残っていないという証言がある。「この戦争は負ける」と常会で発言した人は警察署に連行されたという。

小枩さんは刊行当時を振り返り「五條市民からも『空襲による被害を知らなかった』と言われた」と話した。ウォーナーについては名前も知らないとした。

神職が語る文化財より大切なもの

「ありがとう ウォーナーのオジサン」―。桜井市阿部、安倍文殊院の境内に立つウォーナー報恩供養塔に刻まれている。脇の解説板によると、ウォーナーは奈良や京都の文化的価値をアメリカ政府と軍上層部に説得し、そのお陰で奈良や京都が空爆リストから外されたとあり、日雇い労働者だった中川伊太郎がなけなしの金をはたいて1959年に供養塔を建立した。ウォーナーの命日に当たる6月9日は毎年、桜井仏教会主催で報恩供養会の法要を営んでいる。

法隆寺にもウォーナー塔がある。西大門の近くにひっそりとたたずむ。1958年の建立で、解説板(73年設置)には「京都・奈良を戦禍より救うため献身的に努力された」とたたえている。

安倍文殊院の創建は645年。この年の大化の改新の立役者、藤原鎌足を祭るのが同市多武峰の談山神社だ。同神社の元禰宜、淺川肇さん(92)=桜井市在住=は宗教者として、どのような感想を持っているか聞いてみたいと訪ねた。

開口一番、淺川さんは旧門司市(現・北九州市)の出身で、太平洋戦争中、空襲で55人が死亡し、92人が負傷したことを語り始めた。

「負傷者92人と言いますが、軽傷者はほとんど含まれていないはずです。重い後遺症が残った重傷者がほとんどでしょう」

「五條の空襲」の中にも、重傷者たちの戦後が出てくる。義足を大阪府の旧布施町(現・東大阪市)方面まで買い求めた人、弾の貫通した部分のしびれが何十年たってもとれない人、負傷後に良い薬品が得られず、傷口が化膿してうじが湧き、思い出すたびに全身が寒くなる人(当時、国民学校6年)もいた。

淺川さんは戦後、大学を中退し、病気静養や10回の転職を経て42歳で滋賀県大津市の近江神宮の職員になった。土いじりなどの労務作業に携わりながら宮司(当時)の温情を受けて神道を習得する機会を得、宗教者としての道が開けたという。

神職として桜井市に赴任すると、地元の人たちが何気なく「戦時下の奈良盆地は闇米でもうけたんや。大阪大空襲では材木でもうけたわ」などと話しているのを耳にした。古里の門司では聞いたことのない世界だった。

桜井市内の小学校では、コロナ渦で中断するまで毎年、5、6年生を対象に戦争体験者の特別授業を実施していたが、「中には『太平洋戦争で良いこともあった』と児童に話す人もいて、教師は大変困ったという話しも聞いた」と淺川さんは回想する。

安倍文殊院のウォーナー塔建立の立て役者、伊太郎の存在は知らなかったという。また、ウォーナー恩人説についても特に考えたことはなかったが、文化財にまつわる一般論として、次のように語った。

「今日、巨額の公費を投じた文化財の修復(建造物)については、日本国内で大木を調達することが困難となり、他国から巨木を調達することになるが、これでよいのかと思う。どちらにせよ地球の貴重な森林資源で、しかもやがては木造建設物は朽ちるのだが、これを繰り返している。今から20数年前、来襲した大型台風で談山神社の鳥居が倒壊し、思案の末、鉄鋼製品で再建した。信仰に影響はなかった。

寺社の文化財は建物の維持が重んじられ、修理の際に巨額の公費が投入されている。ありがたいことではあるが、寺社が威容を誇ることは本来の宗教精神とはまったく別物です。現在、寺社の経営・維持に問題は山積するが、一つには、まず寺や神社で働く地位の低い人たちの賃金はどうしたら上がるのか、市民も政治もそうした視点を持つことが大事だ」

70年代からウォーナー恩人説を否定し「原爆投下の第1目標だったのは京都」と証言したのは同志社大学名誉教授のオーテス・ケーリ(元米軍情報将校)氏。ウォーナー自身も恩人説をきっぱり否定していたと、ケーリ氏は1975年、「週刊朝日」8月15日号のインタビュー(聞き手、崎谷哲夫記者)と答えていた。

ウォーナーは神格化されることをひどく嫌ったとして、ケーリ氏はこのインタビューで「地下で眠る博士は心で泣いているのではないか」とおもんぱかった。岡倉天心の弟子である矜恃を持ち、東洋の美術を愛してやまなかったウォーナーを正当に評価しようとする意欲が伝わる。

恩人説はなぜ一人歩きしてしまったのか、吉田氏の著作に詳しい。氏の研究によると、志賀直哉、柳宗悦、細川護立ら「白樺」ゆかりの文化人もウォーナー恩人説の流通に一役買っていたようだ。

「奈良の声」は1954年発行の「芸術新潮」で、後に東大寺別当になる上司海雲が寄稿した随筆の中に「つねづね私は、ウォーナー博士を奈良を空襲から救って下さった仏さまと信じる」との一文を見つけた。

「奈良の声」は安倍文殊院に対し「ウォーナー恩人説を否定する研究論文があるが、法要は今後も続けるのか」と質問。同院は「ウォーナー博士報恩供養会では、世界から戦争がなくなるように、世界平和のため祈っています」と答えた。

大和郡山市ホームページの問い合わせフォームから冊子「水木十五堂」のウォーナーに関する記述の根拠について質問したところ市企画政策課名で「お問い合せいただいた件については冊子最終ページの文献を参照のうえ作成しておりますのでそちらからご確認いただきますようよろしくお願いします」と回答があった。冊子最終ページには13の文献があるが、太平洋戦争を表題にしたものはなく、いずれかの文献からの孫引きともみられる。

法隆寺に対しても、ウォーナー恩人説を否定する研究論文があることを踏まえ「ウォーナー塔の解説板の文面を修正する予定があるかどうか」などについて質問の文書を郵送し見解を求めたが、返事はない。

【記事の修正】本記事は2025年10月23日付で修正しました。 修正内容へ

筆者情報

- ジャーナリスト浅野詠子

- 電話 090-7110-8289

- メール info@asano-eiko.com

- ツイッター @asano_eiko