平城宮跡正面に飲食・物販・宿泊施設の誘致目指す 奈良県、公園計画を改定 前知事時代の官主導の箱物整備見直しで

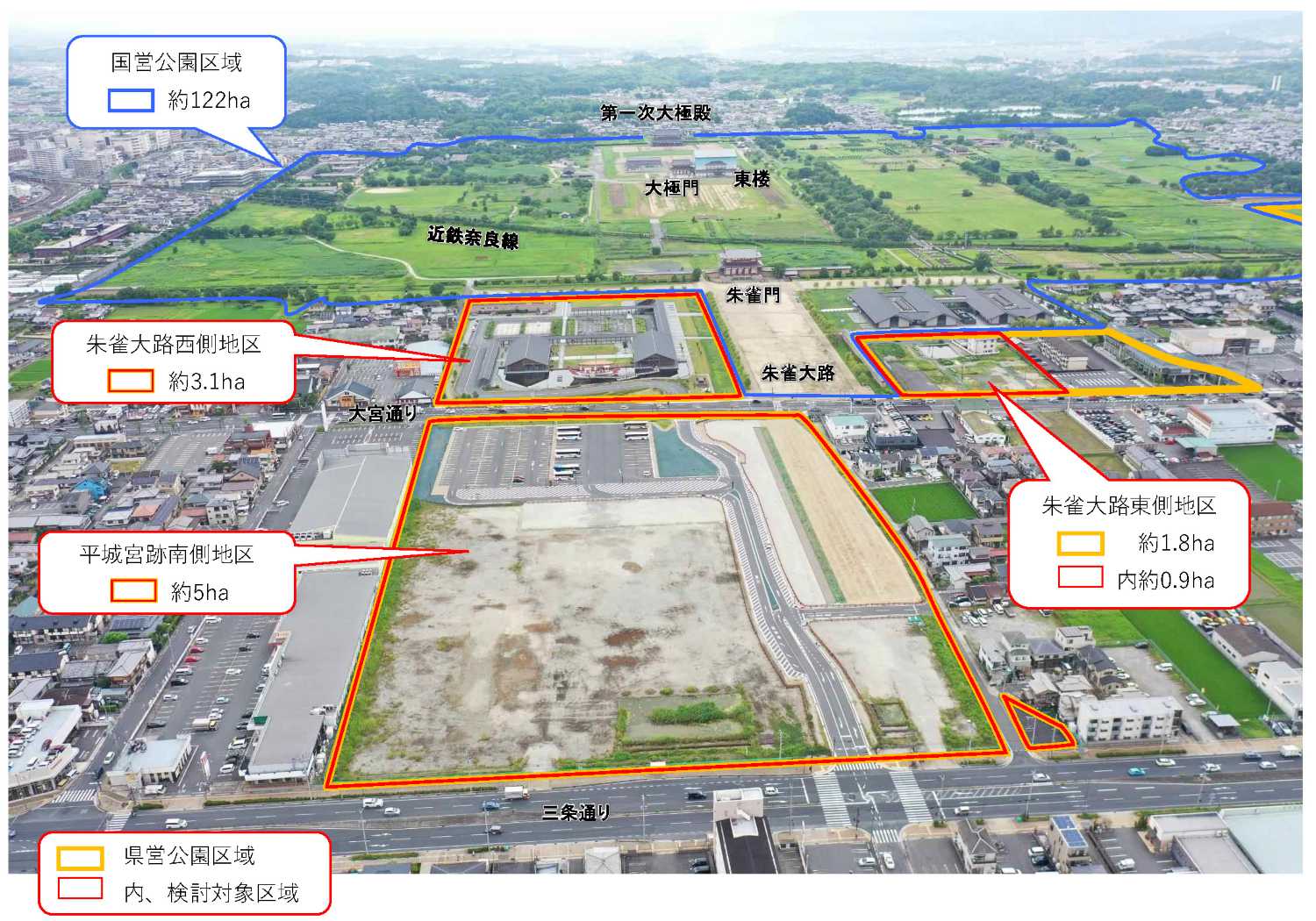

飲食・物販・宿泊施設の誘致を目指す平城宮跡歴史公園南側地区。朱雀大路跡(手前)や仮設駐車場(左)がある。正面右奥は朱雀門=2025年11月9日、奈良市三条大路4丁目、浅野善一撮影

奈良県は平城宮跡(奈良市、国特別史跡)正面の同歴史公園県営公園区域への飲食・物販・宿泊施設の誘致を目指して、10月、県営公園区域基本計画(2020年策定)を改定した。山下真知事は荒井正吾前知事が同公園区域で進めようとした官主導の箱物整備を見直すため、「民設民営」による新たな整備の在り方を検討していた。

基本計画の改定に当たっては、山下知事が設置した県観光戦略本部平城宮跡周辺エリア部会(委員長・内藤廣東京大学名誉教授、10人)が5回の会議を開き、検討を重ねた。この結果を踏まえ、今年7月、改定案についてパブリックコメントを実施した。

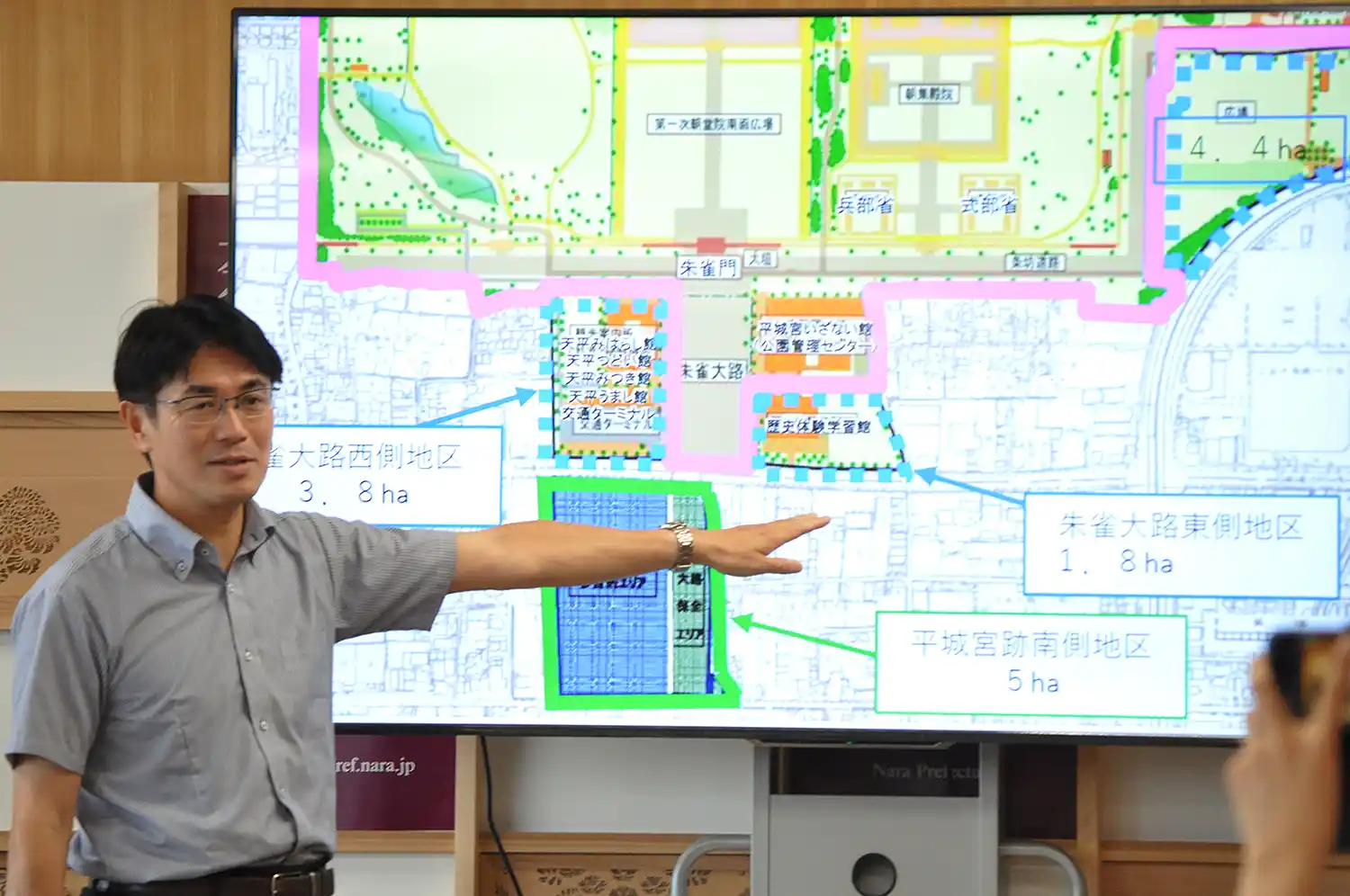

整備の見直しが検討された区域(1haは1万平方メートル)=県観光戦略本部平城宮跡周辺エリア部会資料から

検討の対象区域となっていたのは、休憩施設やカフェが予定されていた平城宮跡南側地区(5万平方メートル)、歴史体験学習館が予定されていた朱雀大路東側地区(9000平方メートル)、「朱雀門ひろば」として整備済みの朱雀大路西側地区(3万1000平方メートル)の3地区計約9万平方メートルでいずれも県有地。

南側地区は大宮通り(県道)を挟んで平城宮跡の正面にある。工場が移転した跡地で、現在は一部が仮設駐車場として利用されている。朱雀大路東側地区は、2018年に歴史体験学習館が国土交通省から事業認可され、小さな分譲住宅地が丸ごと立ち退きとなったが、2023年に就任した山下知事が計画を中止、現在は更地になっている。

改定の中心になったのは南側地区で、同地区を「平城京を体感できるにぎわいづくりエリア」と位置付け。「日本の食のはじまりは奈良」をコンセプトに、日本の食のルーツである奈良の食文化を堪能できる飲食・物販施設や宿泊施設などを整備するとしている。このほか同地区の一角にある朱雀大路の遺構については保全し、往時の平城京の広がりを体感できるようにする。平城宮跡の正面玄関として駐車場も整備する。

朱雀大路東側地区については基本計画の記載内容の変更はないが、県公園企画課は「人を呼び込み、歴史的なことを紹介していければ」と整備に当たっての方向を示した。

県は、事業着手に向け2026年度に民間事業者を公募。事業者は対象の3地区を一体的に整備する。「奈良の声」の取材に対し県公園企画課は、「民設民営」の方針に従って事業者が施設の設置から運営まで担うとした。全面開業は2031年度下期を予定している。

平城宮跡歴史公園は都市公園法に基づく公園で2009年に都市計画決定された。平城宮跡を核とした国営公園区域と宮跡の隣接地を取り込んだ県営公園区域から成り、県営公園区域は平城宮跡を訪れる人を対象とした観光関連施設を整備する場所として設定された。南側地区は2020年に追加された。

誘致を目指す飲食・物販施設や宿泊施設は公園の便益施設として整備される。設置に当たっては同法に沿った要件や指針が示されている。

宿泊施設については、都市公園法施行令は「都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかは設けてはならない」としており、同法解説は「必要があると認められる場合」について「市街地から相当の距離のある大面積の都市公園で、観光地としての価値が高いものの、周辺に宿泊施設がなく公園を利用しにくい場合」を想定している。

また、民間事業者など第三者が管理する営利行為を伴う公園施設について、国交省の都市公園法運用指針は「一般公衆の自由な利用に供されるべき公共施設たる都市公園の本来の使命に影響を及ぼすことのないよう、入場料その他の料金の価格や販売する物品の種類及び価格等が社会通念上適正なものかどうか確認するとともに、必要に応じ指導等を行うことが望ましい」との考え方を示している。

筆者情報

- 浅野善一

- 電話 090-7767-8403

- メール asano-zenichi@voiceofnara.jp

- ツイッター @asano_zenichi