視点)奈良県水道一体化、強調された効果額 敷設年度不明管800キロの反映は? 県の回答なし

県域水道一体化の効果額をアピールする2018年3月発行の県広報紙「奈良モデル」ジャーナル第4号

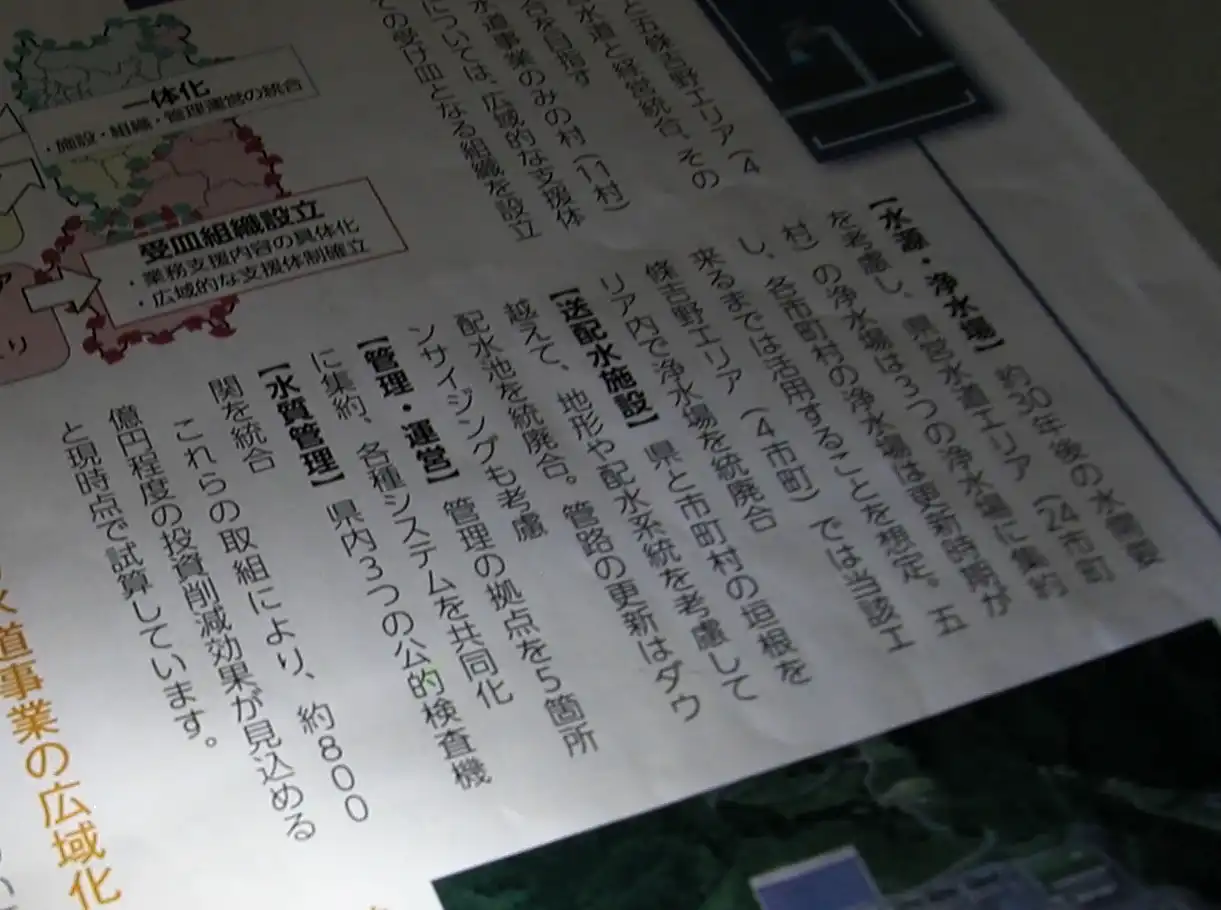

奈良県域水道一体化進める県は、経営上の効果額について県広報紙で2回、掲載したことがあった。2018年3月発行の「奈良モデル」ジャーナル第4号で「800億円程度の投資削減効果が見込める」、2021年3月発行の同7号で「令和30(2048)年度までの間で約686億円の効果額が見込まれ」とした。メリット感を強調しすぎた数字ではなかったか。

「奈良の声」が昨年から今年にかけて県情報公開条例に基づき、一体化の協議資料を開示請求したところ、参加26市町村内にある敷設年度が不明な水道管の総延長は約800キロメートルに上っていた。うち10市町村が法定の水道施設台帳を整備していなかった。また14市町村の水道管のうち2割超は、継ぎ手の構造に耐震性があるのか不明だった。

そこで今年4月、記者は県に質問した。効果額(800億円~686億円)や料金試算に関し「800キロにわたり水道管をいつ敷設したのか分からなければ、更新費用の見通しが立たないはずで、どう算定したのか教えてほしい」と。回答はまだない。

「効果額を公表する必要がなくなった」と県

一体化に伴う効果額の広報紙掲載は2回目の2021年が最後という。1回目の800億円を大幅に下方修正した数字となったが、県民に対し理由を説明していない。

また、2021年の広報紙の効果額は、後に協議から離脱する奈良市と葛城市の計4カ所の浄水場を廃止する効果を盛り込んでいる一方、後に協議に参加することになった大和郡山市の1浄水場の廃止を反映していない。

県水道局県域水道一体化準備室は「効果額はその時点の最新の試算を公表してきた。市町村が一体化に参加・不参加を判断する上で参考にしてもらおうと試算した。現在は26市町村長が参加を前提に(一体化受け皿の)広域水道企業団設立に向けた協議をしており、効果額を新たに出す必要はなくなった」と話す。

奈良県が描く水道統合は、水道の広域化や民営化を促す改正水道法成立の2018年の前後から具体化した。改正法施行(2019年)後、26市町村の直営水道が一気に廃止となって県営水道と統合する広域化は全国でも類を見ない。低廉な統一料金を目玉とする垂直統合により2025年の事業開始を目指す。

改正水道法施行後、宮城県は全国初の水道民営化(用水供給事業、コンセッション)を図り、20年間の事業費削減額見込み額を337億円とする試算について現在も県ホームページで解説している。

水道の広域連携をはじめ水道全般を司る国の官庁は今年4月、厚生労働省から国土交通省に変わった。同省水管理・国土保全局水道事業課は「引き継ぎ業務は5月中に完了した」と話す。奈良県水道統合の主水源、大滝ダムの管理者も国交省。今後、同省のホームページに国が推奨する水道広域化の事例として奈良県の最新の動向が掲載されると見られる。