果たされなかった説明責任~奈良県域水道一体化を考える

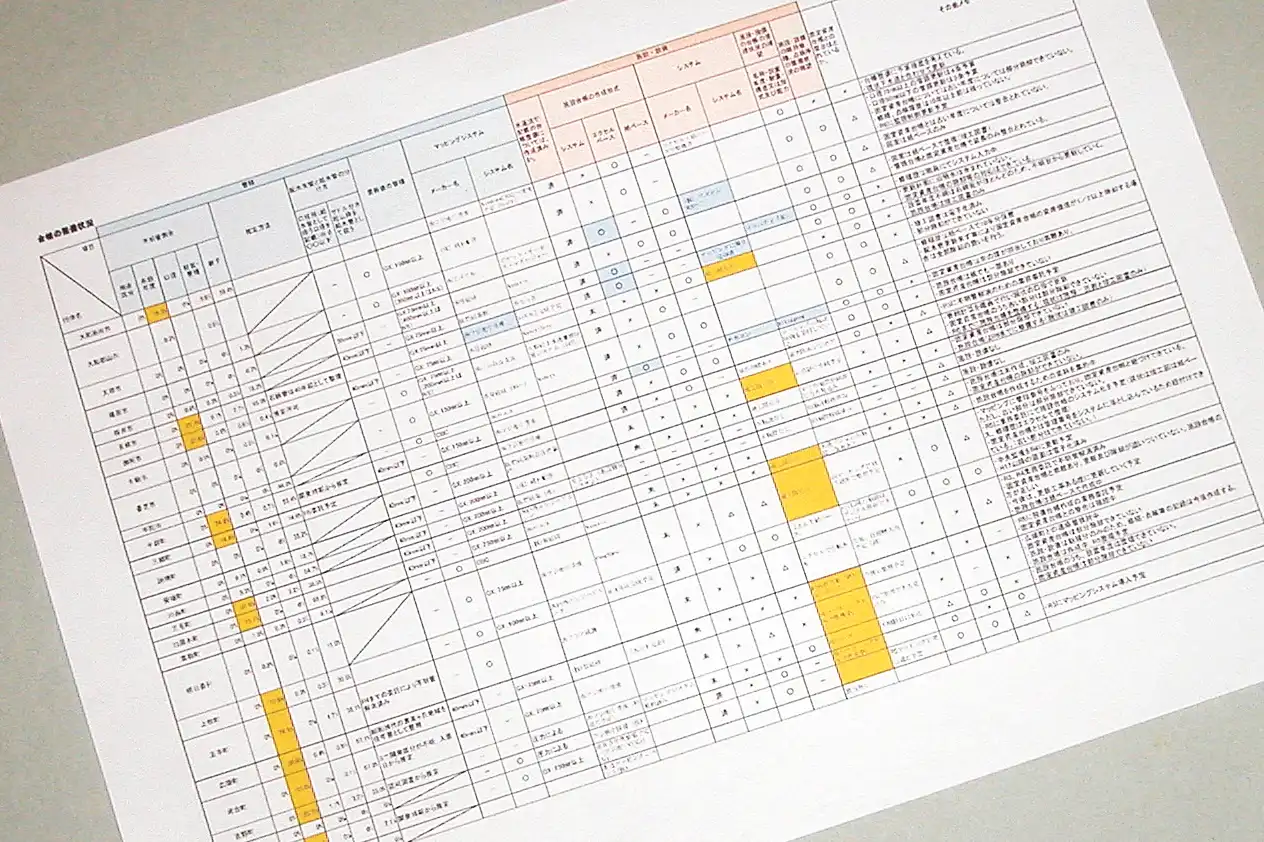

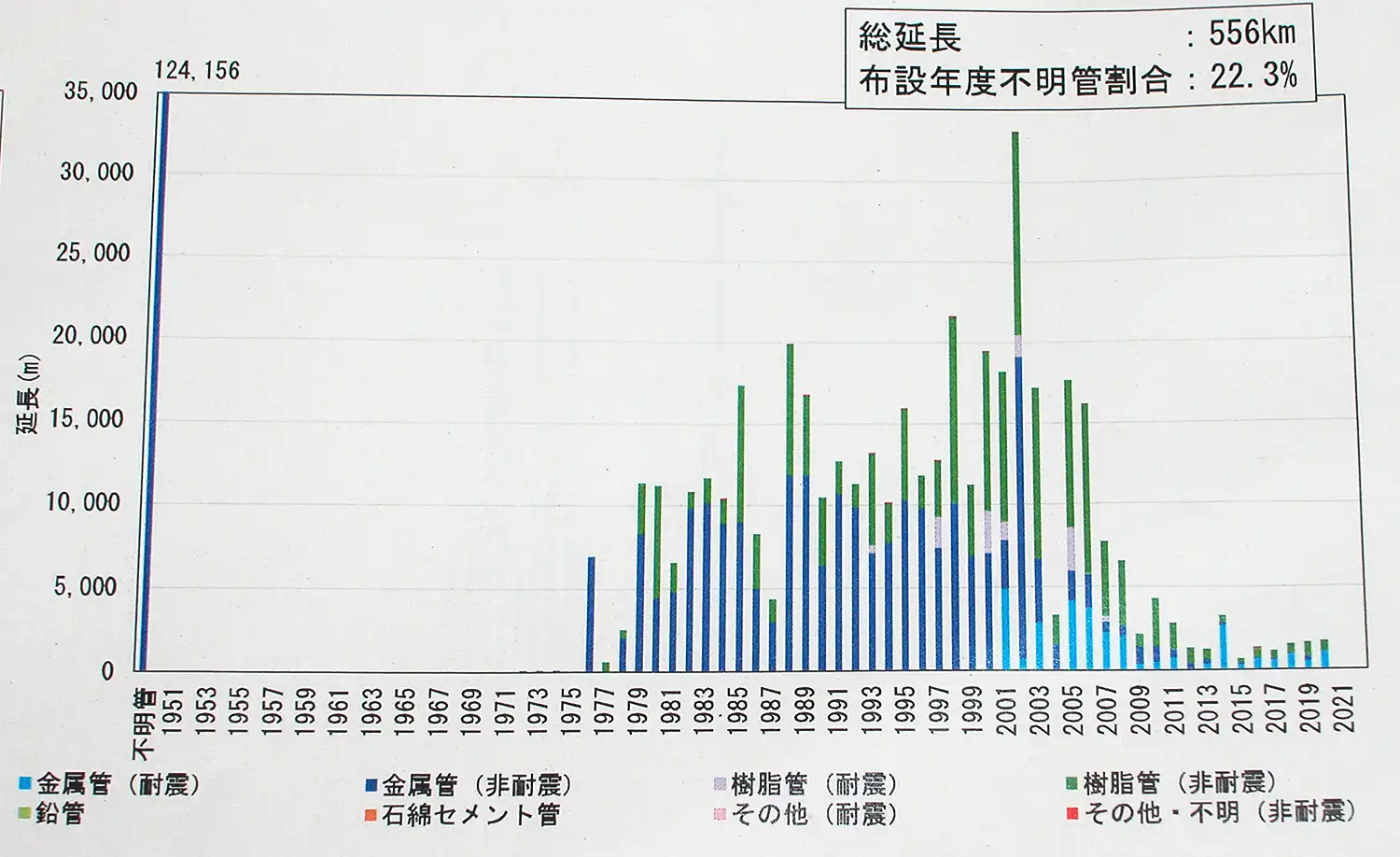

奈良県は2017年10月、県営水道と28市町村水道を統合する構想を打ち上げた。「統合効果は800億円」と県は公表したが、算定方法に誤りがあった。県は額を下方修正したが、県民に何の説明もなかった。統合後の水道料金を巡っては、県は廉価な統一料金の試算を示した。「奈良の声」は、算定の根拠に関心を持った。例えば、水道管はいつ敷設されたのか、その年度が不明な管路が県内に相当あり、統合に参加する市町村合計で計800キロに及ぶことなどを突き止め、料金試算に疑問を投げ掛けた。

【注目記事】