奈良市登大路町の県立美術館で1月17日、特別展「奈良のモダン~美術をめぐる人々」が始まる。同市高畑町の志賀直哉邸で昭和初年に花開いた文士と美術家が交流した「高畑サロン」ゆかりの画家たちの作品が一堂に展示される。開幕に先立って16日、展示が報道陣に公開された。(2026年1月16日)

大和郡山市北郡山町、市立やまと郡山城ホールのエントランスホールを飾っていた現代日本を代表する市ゆかりの彫刻家、柳原義達(1910~2004年)の作品「靴下をはく女」(ブロンズ)が突然、豊臣秀長像に変わった。秀長は放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主役。柳原の彫刻は大ホールの2階ロビーに移動。催事がない日は一般市民が入れない場所。郡山城ホールのシンボルが交代した格好。(2026年1月15日)

昨年5月、大阪・関西万博県催事会場のソファ50個が催しの3日間だけ使用して廃棄された問題で、同万博県実行委員会(会長・山下真知事)はソファの購入費用について、催事の受託事業者に負担を求めることを決めた。事業者もこれを受け入れ、実行委員会に請求しないことにした。1月7日、県への取材で分かった。(2026年1月7日)

2025年も地域の埋もれた問題に光を当てる取材に努めた。その成果として掲載した独自ニュースで閲覧数が多かったものを一覧にした。(2025年12月29日)

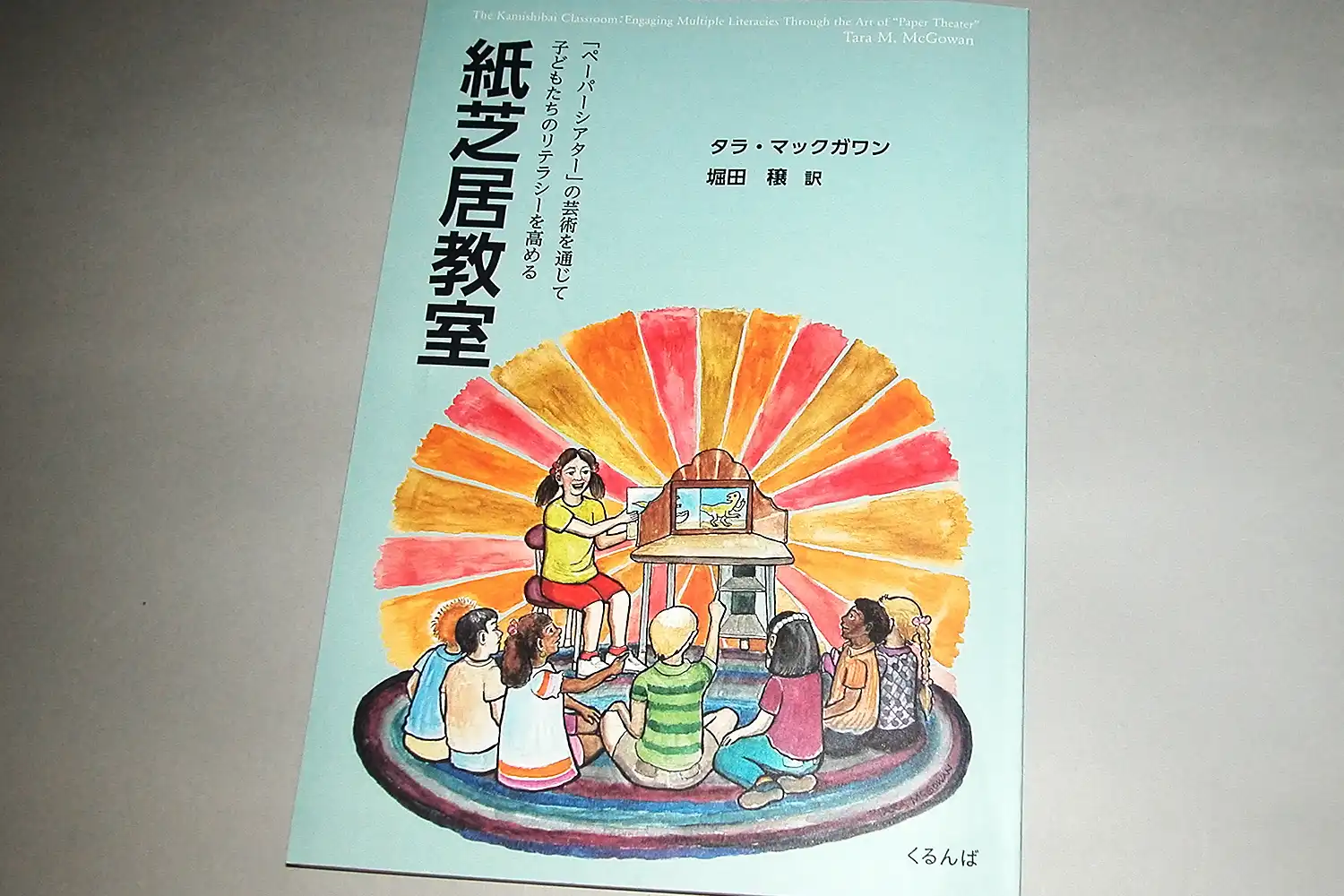

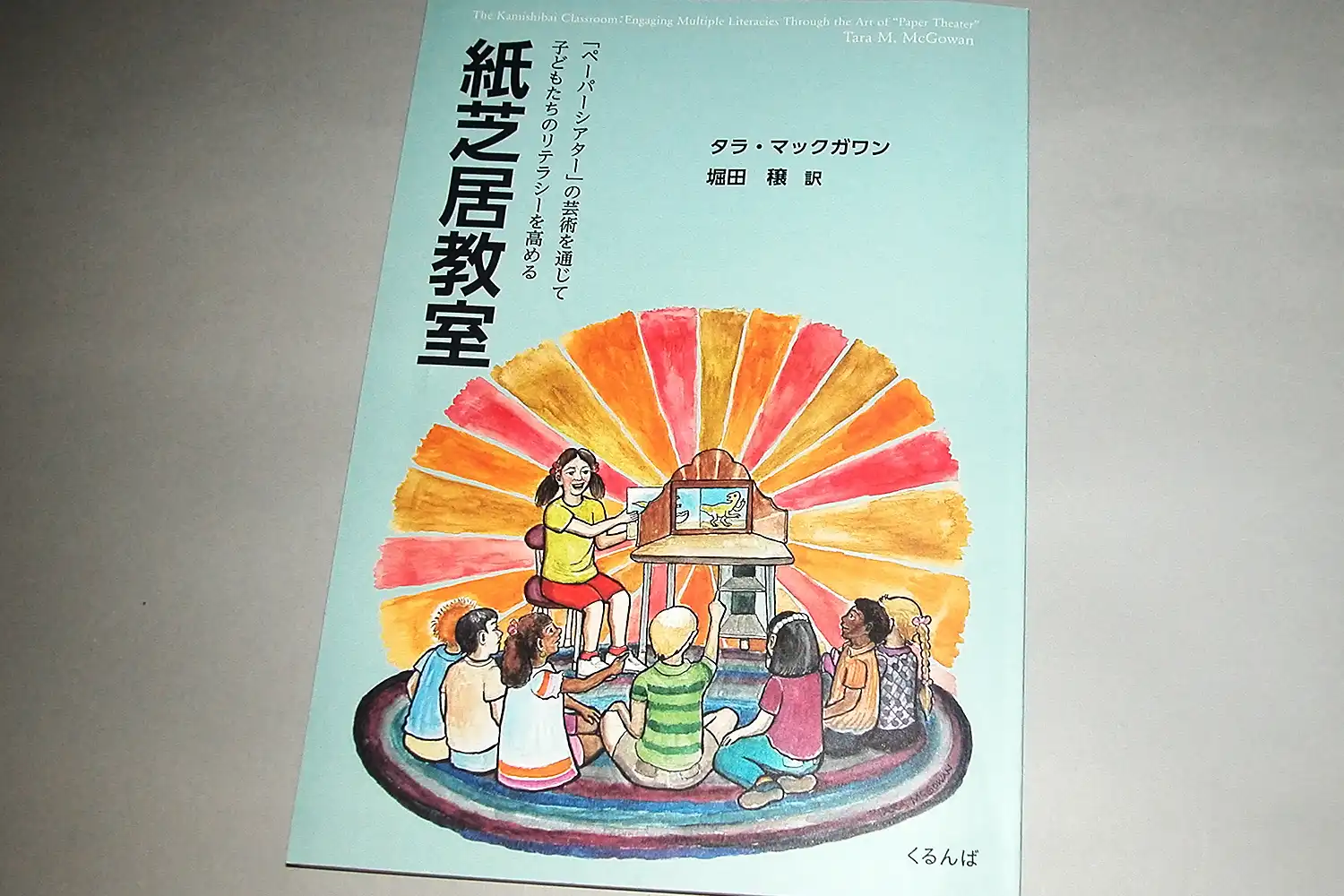

昭和の初めから戦後(1950年ごろ)にかけ、日本全国の街頭で子どもたちを夢中にさせた紙芝居。その歴史に学び、研究と創作、実演に取り組んで来た米国人女性、タラ・マックガワンさんが2010年に刊行した「The kamishibai Classroom」(紙芝居教室)が、京都先端科学大学名誉教授の堀田穣さん(児童文化)が日本語に翻訳、「紙芝居教室~「ペーパーシアター」の芸術を通じて子どもたちのリテラシーを高める」と題して刊行された。(2025年12月27日)

香芝市議会の議員が12月18日付で突然辞職した。議会から地元の記者クラブに発表はあったものの、報道したのは新聞1紙だけ。議会のホームページに辞職を知らせる情報はない。本人のホームページやSNSからの発信もない。市民に十分に伝わっているのか。議員には市民の負託に応える責務があり、任期途中の辞職は議会運営にも影響する。それだけに議員の辞職には説明責任が伴う。(2025年12月24日)

香芝市議会で今年9月の定例会から継続審査となっていた市の2024年度一般会計決算が、12月17日の定例会本会議で3カ月ぶりに認定された。事務用備品購入の入札で生じた予算の不用額約1300万円を、議会への説明なく新たな物品購入の費用に充てていたことが焦点になっていた。再発防止に向け、市に対し「不用額を他の事業に充てる場合は補正予算の提出を原則とする」などと求める決議も可決された。(2025年12月17日)

香芝市の2024年度一般会計決算に対する市議会の審査で、市が予算の不用額を議会の議決や議会への説明を経ないで使用したことが問題になっている。市は、事務用備品の購入に当たって議会で議決された予算案の額約3000万円と入札による実際の落札額約1600万円との間で生じた不用額を、新たな物品の購入に充てていた。(2025年12月16日)

県内の市民団体による平和集会「戦争への道をとめるのは今!」が12月14日、奈良市大安寺1丁目の県人権センターであった。陸軍歩兵第38連隊(奈良連隊)と日中戦争の関わりや陸上自衛隊祝園分屯地(京都府精華町)の弾薬庫増強計画など、県民にとって身近な場所から加害の歴史や現在起こっている問題を考えた。(2025年12月14日)

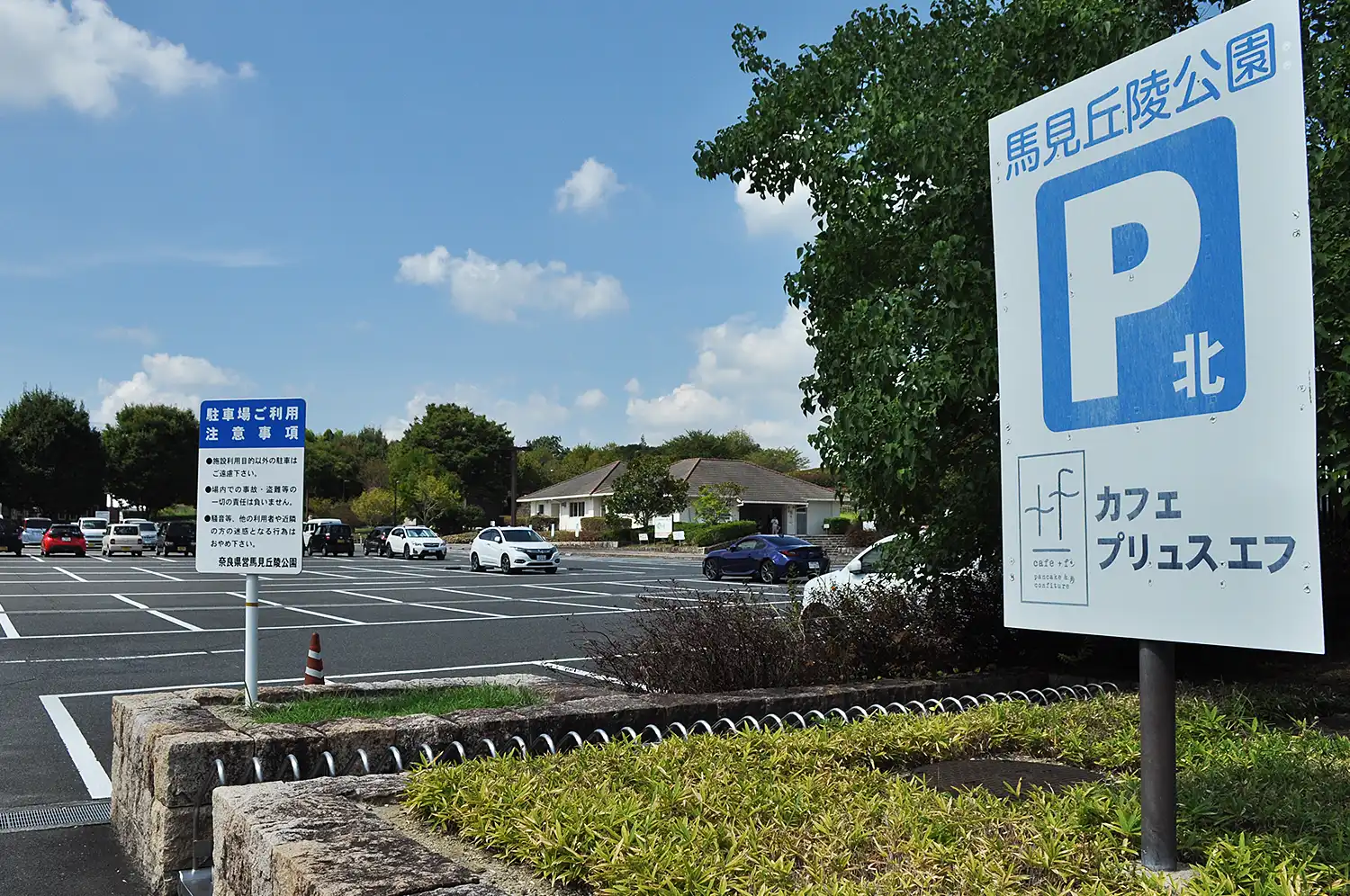

花の公園として知られ県外からの来園者も多い県営馬見丘陵公園(河合町、広陵町)で、今年10月初めの催し期間中に行われた駐車場有料化・渋滞対策の実験の際、県が来園者を対象に実施したアンケート調査の結果が明らかになった。駐車場有料化について賛成は57%で、反対の32%を上回った。(2025年12月10日)

安堵町議会は12月4日の定例会本会議で、議員定数を1人減の8人とする町議会議員定数条例の改正案を賛成多数で可決した。発議した議員は「なり手不足」を理由に挙げた。議会の全員協議会で「検討を重ねてきた」という。しかし、この会議は非公開だった。同改正案を含む今定例会の提出議案について事前の告知もしていない。この日、傍聴席に住民の姿はなかった。(2025年12月8日)

職業としての美術評論家が珍しかった大正時代から戦前の昭和にかけ、西洋美術の評論で活躍しながら、多くが謎に包まれていた大阪出身の田邊信太郎(1894~1960年)の生涯を、関西大学教授の平井章一さん(近現代美術史)が調査、「「大大阪」の美術評論家、田邊信太郎について」と題した論文にまとめ、「関西大学文学論集」2025年9月号に発表した。(2025年12月2日)

農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村が地元との協議で農地の10年先の耕作者を1筆ごとに色分けして示す「目標地図」(地域計画=地域農業経営基盤強化促進計画)の作成が義務化されたが、県内では将来の担い手が決まっていない空白地域が相当な面積で生じるなど課題が山積している。(2025年11月26日)

山下真知事が県橿原文化会館(橿原市)の閉館・解体方針を示していることに対し、存続を求める県内の吹奏楽や合唱、観劇の団体が県民らに呼び掛けて知事に提出した署名は約5万2000人となったが、知事は11月11日の定例会見で方針を見直す考えは「ない」と明言した。(2025年11月11日)

県は平城宮跡(奈良市、国特別史跡)正面の同歴史公園県営公園区域への飲食・物販・宿泊施設の誘致を目指して、10月、県営公園区域基本計画(2020年策定)を改定した。山下真知事は荒井正吾前知事が同公園区域で進めようとした官主導の箱物整備を見直すため、「民設民営」による新たな整備の在り方を検討していた。(2025年11月9日)

山下真知事が県橿原文化会館(橿原市)の閉館・解体方針を示していることに対し、県内の吹奏楽や合唱の関係者らでつくる「橿原文化会館存続を求める会」(福島秀行会長)は11月6日、同館の存続を求める約3万5000人分の署名と要望書を知事に宛てて提出した。(2025年11月6日)

県が10月24日に県民限定で開催した日韓音楽交流イベントでは、参加申し込みの受け付けの際に、マイナンバーカードで県民であることを確認したが、公演当日も会場受け付けで免許証などの身分証明書の提示を求め、申し込み者本人であることを確認、県民限定の徹底を図っていた。(2025年10月28日)

県立民俗博物館が収集した民俗資料の保存の在り方について意見を聞く、県の民俗資料収集・保存方針等検討委員会の運営を巡っては、会議は非公開、作成・公開される議事録は発言者名を伏せた議事概要のみという形で実施されてきたが、県議会での意見を受けて一定の見直しが行われることになった。(2025年10月25日)

県立民俗博物館が収集した民俗資料の保存の在り方について意見を聞く、県の民俗資料収集・保存方針等検討委員会の会議が非公開となっていることが、10月20日の県議会定例会決算審査特別委員会(松尾勇臣委員長、9人)で取り上げられた。9月の文教くらし委員会で、県から委員会に対し「非公開が妥当」との考え方を示していたことが明らかになったが、山下真知事はこの日、「非公開は委員会で決定」との当初からの説明を変えなかった。(2025年10月20日)

花の公園として知られる県営馬見丘陵公園(河合町、広陵町)で10月初めの催し期間中に実施された駐車場有料化・渋滞対策の実験に対し、「費用が高額」との指摘が、20日の県議会定例会決算審査特別委員会(松尾勇臣委員長、9人)で委員からあり、山下真知事は来年春に予定していた2回目の実験を取りやめたいと表明した。(2025年10月20日)

これまでの記事